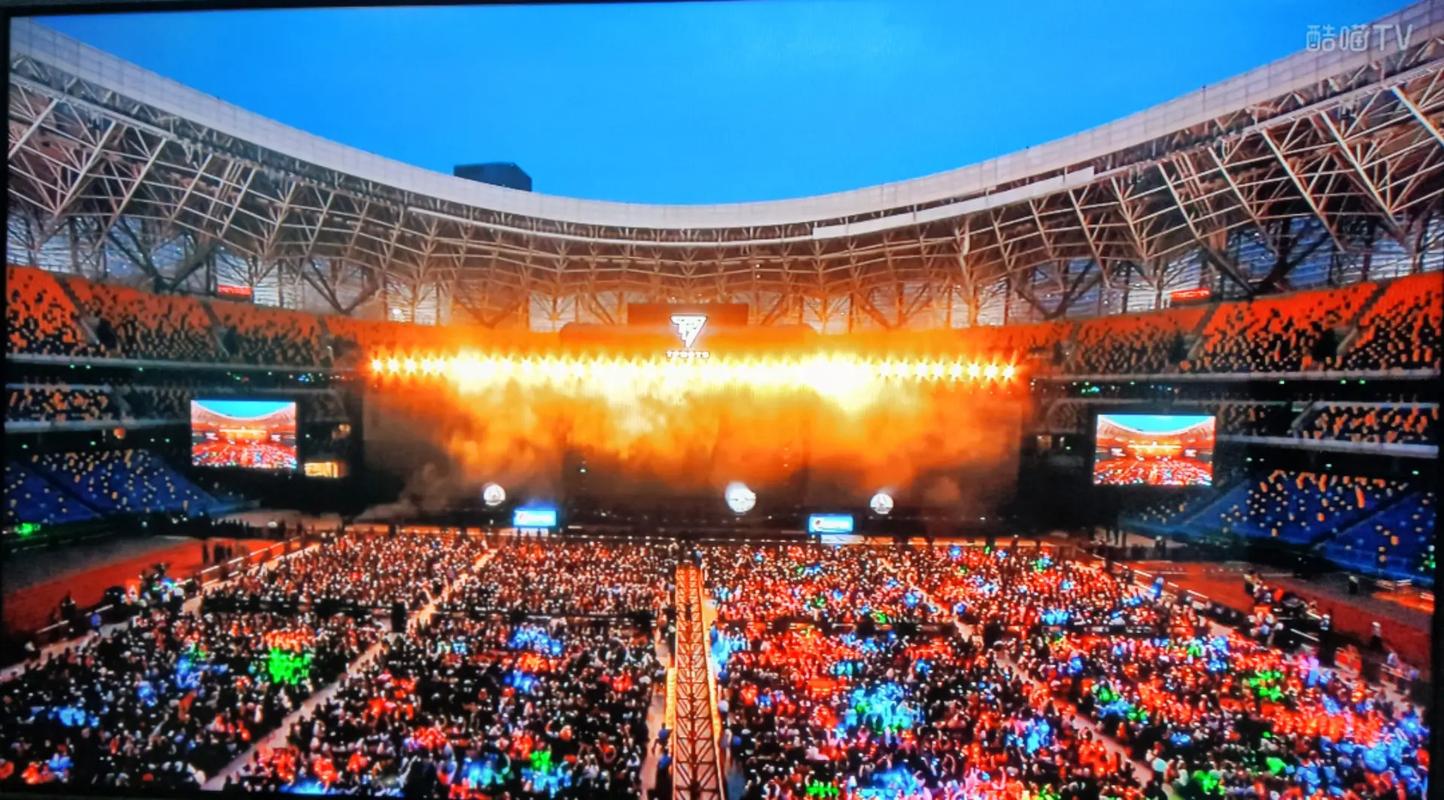

在演出市场,抢票难催生了黄牛这一现象。米福的抢票经历就很典型,她为了能抢到票想尽办法,这反映出很多粉丝的无奈,也揭示了黄牛行业的火爆。这背后到底隐藏着怎样的灰色产业链?

米福的抢票之旅

米福抢票困难重重。先看那些代抢途径,朋友推荐或者淘宝上信誉好的看似有希望,但价格波动惊人,同区域抢票佣金40分钟涨到2200元。她最后把希望放在收票上,还得强调自己身份求票。这体现出粉丝为了一张票的艰辛。而她三次抢票失败,收票又被跑单,足够显示出抢票有多难。

还有很多人和米福一样挣扎在抢票的路上。她同行朋友就没那么好运了,一直没收到票只能在场馆外站整晚。这对粉丝来说是很糟糕的体验,为了看一场演出,承受这么多波折,真的让人很同情。

黄牛的类型

凤凰网发现,黄牛也分多种。一种手动或用机器抢票囤票转卖。还有像宋光自称票务公司员工这类,是演出票售卖环节中的一环。他们有不同层次,如“牛圈”里有能直接对接主办方、售票平台的“一代牛”,也有从“一代牛”拿票转手的二代、三代“散牛”。这就像层层嵌套,形成了一个庞大复杂的体系。

张晴这样的黄牛,无需自己先垫钱囤票,根据订单找“上级”拿票转手卖,卖出价还能自己定。从这里可以看出黄牛之间是有组织有合作,运作模式十分复杂且隐秘。

演出票的分配方式

据了解,演出票源头是主办方。主办方会根据演出热度在购票平台上放出比例不等的票,像20%、30%、40%等,剩下大部分流入黄牛市场。比如一场热门演出,可能只有一小部分票能被粉丝正常抢到,其余绝大部分都被黄牛把控,这让正常购票的粉丝机会渺茫。

粉丝们经常要在售票平台的“电子票夹”里收票,这个时间还早于官方开票时间,这种先卖后开票的操作也是很特殊,也给黄牛操作留出了时间和空间。

经济学中的现象

从经济学角度,这存在“价格歧视策略”。主办方让黄牛去挖掘愿意高价买票的消费者。举例说火车票价被认为不够高时会产生黄牛党。在演出票这里,黄牛的存在像是一种市场调节,看似在一定程度让消费者、主办方、黄牛都有收益。像有的消费者愿意花高价买稀缺票,主办方也利用黄牛卖出更多高价票,黄牛自然从中获利。

但是这种理论并不能完全正当化黄牛行为。因为大部分粉丝是不愿意花高价在黄牛手上买票的,他们也是迫不得已,被这种市场状况裹挟。

代抢的风险

代抢市场也很混乱。米福选择信誉度高的代抢都可能面临失败。成功率显示95%的代抢也没成功,而且代抢佣金过高。很多时候,消费者根本无法保障自己的权益。像在淘宝这样看似可靠的平台,信誉评价等也难以完全反映真实可靠度。

随之而来的还有像是“录票”服务这种,虽然说不用担心人脸不匹配风险但价格高昂。而且代抢过程存在个人信息泄露等风险,这都是粉丝不得不考虑的,但又往往因为想看演出而忽视掉的风险。

消费者的无奈

很多粉丝像米福和韩萌萌,频繁遭遇抢票困难。韩萌萌出入“牛圈”可见买票之难。消费者被局限在一个很艰难的境地,正常途径买不到票,找黄牛又要面临各种问题。高价、欺诈、跑单等等风险。他们只能在这个不公平的市场规则下挣扎,表达着自己对想看演出的强烈渴望。

在这样的演出票市场状况下,你有没有遇到类似的抢票窘境?希望大家分享一下经历,也欢迎点赞转发这篇文章让更多人看到这种乱象。