在网络世界里,高仿账号泛滥成灾,背后存在灰色产业链,有些平台却因利益对其暧昧对待,这着实令人气愤。

虚假账号的种类

网络中的虚假账号种类繁多。在各平台都能看到,如微博里有冒充经济学家的,小红书和新浪微博存在冒充金融机构的账号。它们打着官方或名人的旗号,利用大众的信任去获取关注。这些账号看起来正规,实则是伪装。例如冒充“微粒贷”的账号,会打着帮助提升借款额度的幌子来骗人,受骗者众多,且不少是年轻群体,如“95后”和在校学生。

另外,在短视频平台还有冒充名人的账号。像那个“董事长马总”的虚假账号,关注很多类似的高仿号,用名人效应来集聚流量,为之后的变现做准备。

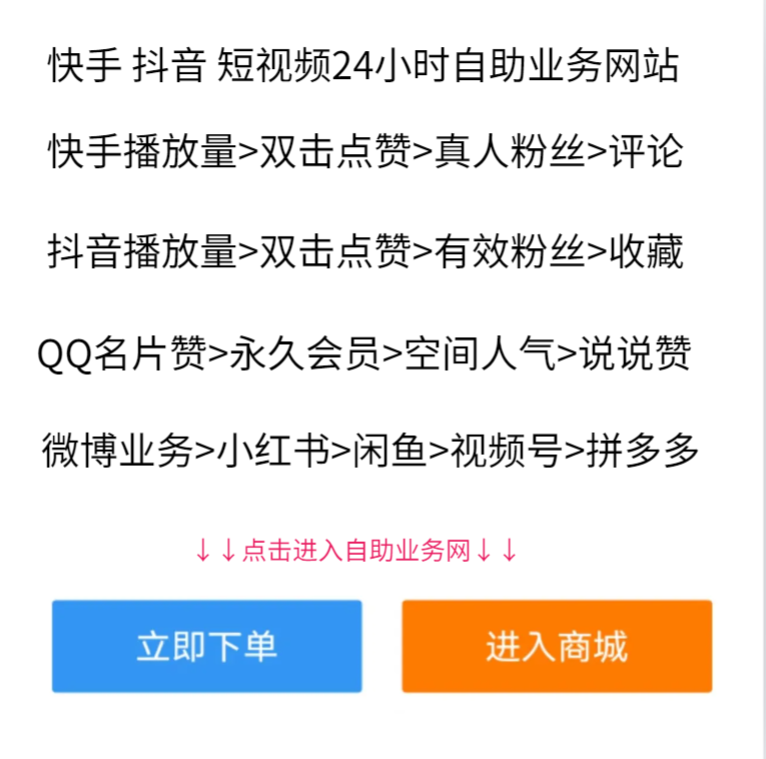

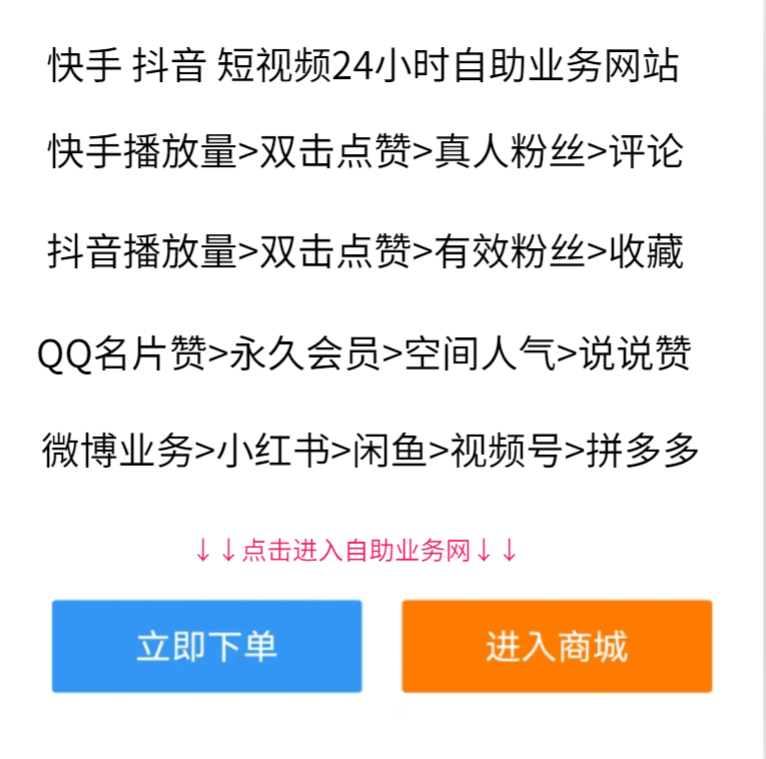

背后灰色产业链

虚假账号背后有着完整的灰色产业链。有从业者透露,做高仿号成本很低,就是复制粘贴。先造号然后养号,养号有了流量之后就去卖号或者通过各种方式变现。在交易平台上可以看到,“假明星号”非常畅销,价格还很高。比如66万粉丝的账号能卖到3万元。新注册的假明星账号只需发布8个视频就可拥有10万粉丝,短期内就能变现数千元。

而且,这些账号变现方式多样,最直接的是接广告。从获取流量到贩卖账号,每一个环节都充满着利益的诱惑,这也让更多人投身到这个灰色产业链当中。

受害者群体广泛

虚假账号的受害者无处不在。那些冒充金融机构的账号,让很多想要提升借款额度的人陷入陷阱。不少人基于对其虚假身份的信任,可能会提供自己的信息或者缴纳所谓的手续费等。年轻人涉事未深容易被骗,就如在微博上接近2万粉丝的仿冒“微粒贷”账号,他们瞄准了“95后”和学生群体的需求,用假的提升额度截图和视频来蛊惑人心。

还有就是普通大众会因为虚假的专家账号而接收到错误的信息,在自己的投资或者生活决策中可能会做出错误判断,最终遭受经济损失甚至影响到生活。

平台监管滞后

目前平台的监管远远滞后于虚假账号的发展。采访中得知,一旦一个虚假账号被处理,使用新的身份信息重新注册就可以“洗白”。短视频平台算法推荐模式不好,它会助推高仿号视频的传播。用户看一个就会连续刷到类似视频。例如一个用户看到一个假账号发布的和某名人相关的视频,接着就会被推荐更多同类型的虚假视频。

网络平台知道这些账号有欺诈风险,但是当这些虚假账号能带来日活跃用户数量甚至广告收入时,就对其睁一只眼闭一只眼,这种暧昧的态度是在纵容虚假账号的泛滥。

个人信息面临风险

在制造高仿账号的过程中,个人信息安全面临着巨大风险。业内专家表示,高仿号精准找人要经历购买公民个人信息、筛选信息、持续追踪等步骤。这意味着我们的个人信息一旦被非法获取,就可能被用于制造更多的虚假账号或者被卖给不法分子从事诈骗等其他活动。我们的姓名、联系方式、地址等信息随时可能被泄露出去,而我们可能还在毫不知情的情况下就成为了别人的猎物。

改善的必要性

面对这种情况,改善是刻不容缓的。平台应该加强对账号注册时身份信息的审核,加大对虚假账号的打击力度。不能因为短期的利益而牺牲用户的利益和平台的长期发展。监管机构也应该介入,制定更多严厉的针对虚假账号和背后灰色产业链的法律法规。

你是否也在网络上遇到过疑似的虚假账号?你希望平台如何应对这种情况?欢迎评论点赞分享。