在网络科普鱼龙混杂的当下,新修订的科普法带来曙光。北京交通大学副教授陈征深耕网络科普多年,对此感触颇深。下面我们来具体了解网络科普的现状与新科普法的意义。

科普乱象丛生

如今网络科普领域问题不少,伪科学和虚假错误信息广泛流传。很多人在社交媒体随意发言,大量不靠谱内容充斥其中。不懂的人随便发声,致使有问题的内容远超科学客观内容,危害极大,让大众难分真假。

比如一些养生类谣言,声称某些食物有神奇功效,很多缺乏专业知识的网友轻信,甚至尝试影响健康。陈征指出就是因为人人都能在社交媒体发言导致了这种混乱局面。

修订法令人振奋

面对现状,新修订的科普法让人看到希望。陈征很振奋,他觉得科普法强调国家加强对科普信息发布和传播的监测与评估,给网络科普筑牢了法治地基。比如科普法对网络科普信息管理规范进行多方面完善,能有效治理不良现象。

其实长久以来,都缺乏科学权威的规范来监管网络科普,如今有了法律保障,如同给网络科普发展加了一道安全阀,能有力遏制不良科普内容的传播。

辟谣权威示范

一条用图文海报形式辟谣的微博值得称赞。它对上月传播广的谣言科学细致辟谣,还列出评审专家名单,保证辟谣内容的权威性。这为网络辟谣树立了好榜样。

在如今充斥着谣言的网络环境,这样权威的辟谣能让大众快速获取正确信息,避免被谣言误导。如果更多平台和账号能像这样严谨辟谣,网络科普环境会大大改善。

审核难题待解

目前网络平台审核科普内容只能靠人工,但即使请专家审核,个人专业储备也难覆盖所有科学领域。判断科普内容真伪和规范性界限模糊,谁来制定规则、掌握账号和产品“生杀大权”需严格论证。

例如一个涉及多个学科的科普视频,专家可能只能从自己擅长领域判断,难以全面评估。所以审核科普内容的机制和标准亟待完善。

辟谣机制助力

中国科协逐步建立系统完备的辟谣机制,通过网络谣言线索征集、专家“会诊”等实现快速辟谣响应。还针对伪科普乱象问题加强监控和打击。

以网上假医生科普、直播卖药为例,科协精准打击这些伪科普账号,净化网络科普环境,让大众能获取真正科学的内容。这对提升公众科学素养意义重大。

优质传播之道

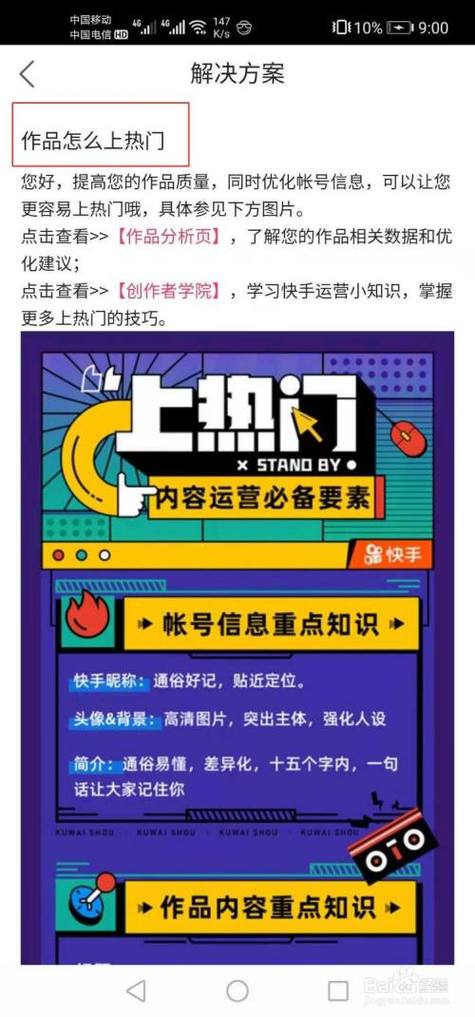

“DOU知计划”想用优质内容挤压劣质内容传播空间,但现实中优质科普内容传播不易。新修订科普法鼓励用新兴媒体开展科普。陈征认为客观科学的科普内容传播有劣势,需更具针对性传播方式。

比如中国科协结合平台属性和用户特点,对科普资源分类分众传播。在不同平台针对不同群体推送合适科普内容,让更多人接触到优质科普。

对于如今有了法律保障后,网络科普能否真正实现规范化发展,打造更健康的科普环境?欢迎大家评论互动,也请点赞分享本文!