社会学说揭示事实,可到了网民这儿,知识咋就成了变味的“鸡汤”?这背后的问题值得深思。

知识的初衷

社会学知识本是为了揭示世界运行的规律,以贫困问题为例,它让人们看到贫困背后的制度原因,提醒人们不能轻易污名化穷人。如相关研究表明,因社会资本和文化资本缺失,个体阶级跃迁艰难,这体现了知识的深度和价值。

这些知识能帮助普通人理解压力来源,让人们从社会层面认识处境,进而给人们带来一种认知上的提升,本应是推动社会进步的力量。

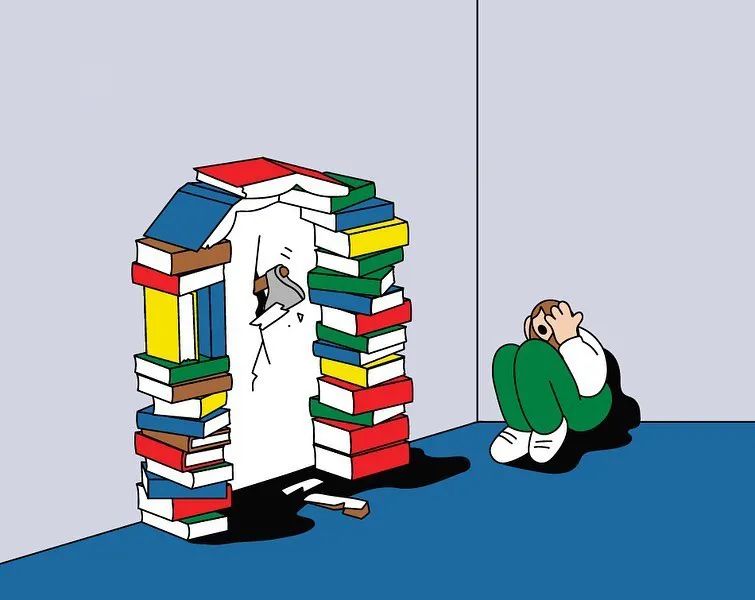

知识的变味

在当下社交网络环境中,出现了不好的现象。面对各种现象,大家似乎形成统一口径,集体套用同一种理论解释。例如看到一些社会问题,都用所谓的社会学大道理去套,却不深入思考。

这种做法形成了一个舒适但封闭的认知闭环,很多人觉得“我就是韭菜,世界糟糕,年轻人只能躺平”,这和知识原本促进思考与进步的目的背道而驰。

思维的固化

当代一些人的思维从学生时代就存在问题,中小学生这种简单认知模式延续到成人后,就变成对专家学者理论的盲目信任,认为每个现象都有对应的“正确答案”。

心理学中的“确认偏差”影响着人们,即不管事实怎样,都倾向支持自己的成见。比如一些人挟持社会现象去印证自己相信的理论,不经过深思熟虑就凭意愿相信。

简单解释的背后

对于知识分子来说,单一解释能让世界显得更有序可控;对普通人而言,能省却“一事一议”的麻烦。就像很多人把政治主张简单看作意识形态和价值取向,而不考虑现实制度安排或技术手段。

保罗·科利尔警告,意识形态虽有吸引力,能为问题提供自信答案,但“价值上得太高”的论述无法和现实生活对应。这种简单解释掩盖了事物的复杂性。

知识与道德的脱节

近年来不少知识分子“倒掉”受关注,人们发现拥有知识并不能直接让人变好。当知识带上政治正确色彩时,拥有关涉道德知识的人不一定道德。

在这种情况下,知识成了标榜自己有观点、关怀的道具,失去了其本应有的对品德修养和行为规范的引导作用。

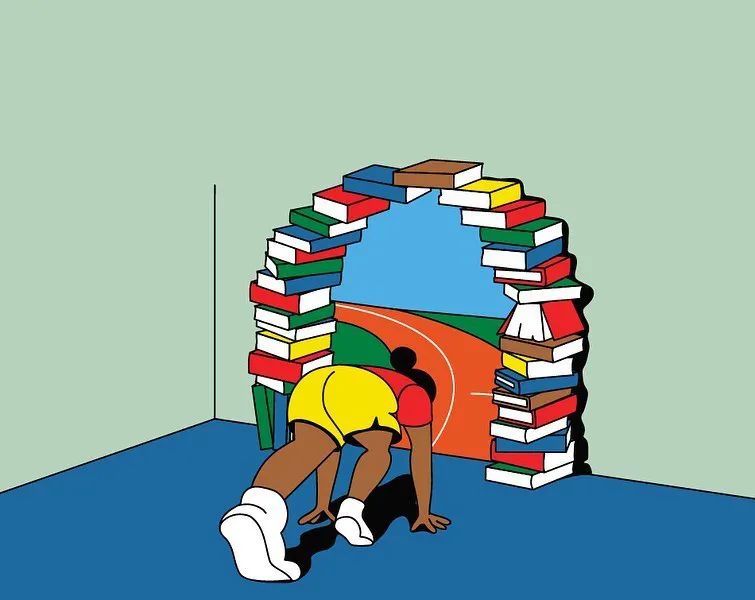

知识作用的反思

如果学习哲学只是让人能谈论深奥逻辑问题,却没改进对日常生活重要问题的思考,没让人更谨慎使用危险词汇,那学习哲学的意义何在?

知识如果不能促进对生活实际的思考,不能指导正确的行为,就真成了脱离实际的空中楼阁,也就成了另一种“鸡汤”。