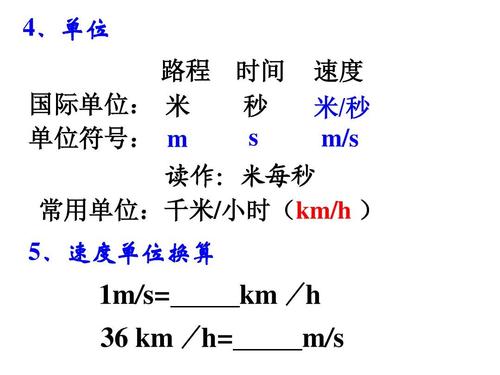

在日常生活和科学工作中,时间的计量方式是一个有趣且充满矛盾的话题。一方面国际单位制有着精确的设定,另一方面人们又习惯传统的60进制和24进制的时间单位。

一小时为何是3600秒

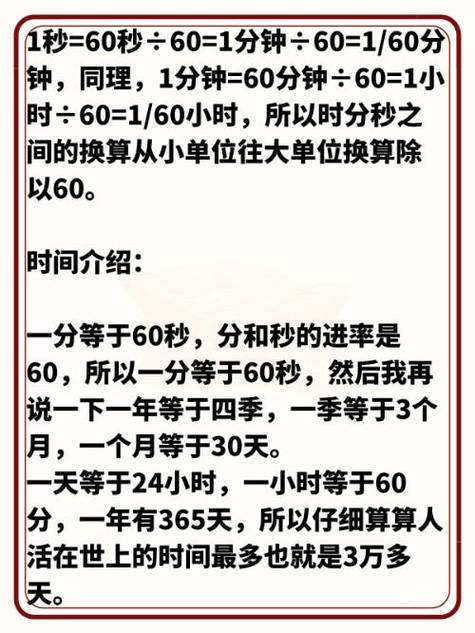

按照数学计算,1小时等于60分钟,1分钟等于60秒,所以1小时就是3600秒。这一计算方式基于60进制,从古代就沿用至今。我们在日常生活中的时钟刻度也是按照这个来划分的,比如过了60秒指针才走一分钟的小格,60个小格才是一小时的范围,这是大多数人每天都在参照的计时体系。另外就历史角度来看,60进制的时间计算据说与古人的天文学观测有关,它有着深厚的历史底蕴。

国际单位制中的秒

秒在国际单位制中是基本单位。非常微小的时间度量,如毫秒、微秒、纳秒等都是基于秒来定义的。像现代电子设备中的计时可能会精确到毫秒甚至更短,比如计算机运算速度的单位里面就可能会涉及微秒这种单位。因为工作的性质,比如说计算机处理大量数据的时候,就需要极短时间单位来衡量不同操作的耗时,如此一来才能更精确评估其性能。

日常生活中的时间单位

人们在日常生活中习惯用小时来表示一天中的某个时刻,像早上8点,而不是8 × 3600 = 28800秒这样复杂的表述。还以24小时制的日来计算一天的时间进程。当规划一天的活动时,不会有人说今天我有86400秒的活动时间,都会说24小时。这种习惯是长久以来形成的,方便大家的理解和交流,也符合人们日常思考的方式。

这种习惯并非没有科学依据,它是和人类的生物钟等生理特征相适应的,如果按照千秒等单位来规划生活或者安排约会等事情,会导致人们无法准确判断那个时刻的实际感受。

科学工作中的时间单位

在科学研究里,虽然有时候也需要精确到毫秒、微秒、纳秒之类的单位,可是在规划研究进程或者记录研究周期的时候,也是更多使用60进制单位。例如在物理学中的实验中,设置实验周期可能是几个小时,观察结果的时间点可能以几点几分来记录。科学家们也受制于人类正常交流习惯的约束,以及跟普通大众的对接需求等因素,在日常工作中更多采取大家习惯的计时形式。

少用的国际单位制大时间单位

尽管国际单位制有ks千秒、Ms百万秒、Gs十亿秒等扩大时间范围的单位,然而在现实中很少被用到。可能在某些极端环境下或者非常专业参数化的科学研究中会出现,但普通大众不会接触到。大部分人连概念都不清楚甚至闻所未闻。这些单位对于大众传播和日常操作实在是太不实用了。

传统计时单位存在意义

传统60进制的分钟小时和24进制的日在实践中有着大量的好处。它们容易记忆,不需要复杂换算就能在人们的脑海中形成清晰的时间概念。比如当你和朋友约1小时之后见面,很直观地就能知道时间跨度。而如果是用国际单位制中的大时间单位,这中间就需要频繁换算,极大地增加了使用难度。

那各位读者,你在日常生活中有没有遇到国际单位制时间单位干扰的状况?如果有,欢迎在评论区分享点赞并转发本文。