双11已经成为每年备受瞩目的购物狂欢,各大电商平台交易额不断攀升。但在这繁华背后,实则有着许多值得深思的地方。这其中有巨额交易额背后的高额费用,也有平台之间的暗自较量,是消费者只看到优惠,却看不到的。

交易增长与营销成本

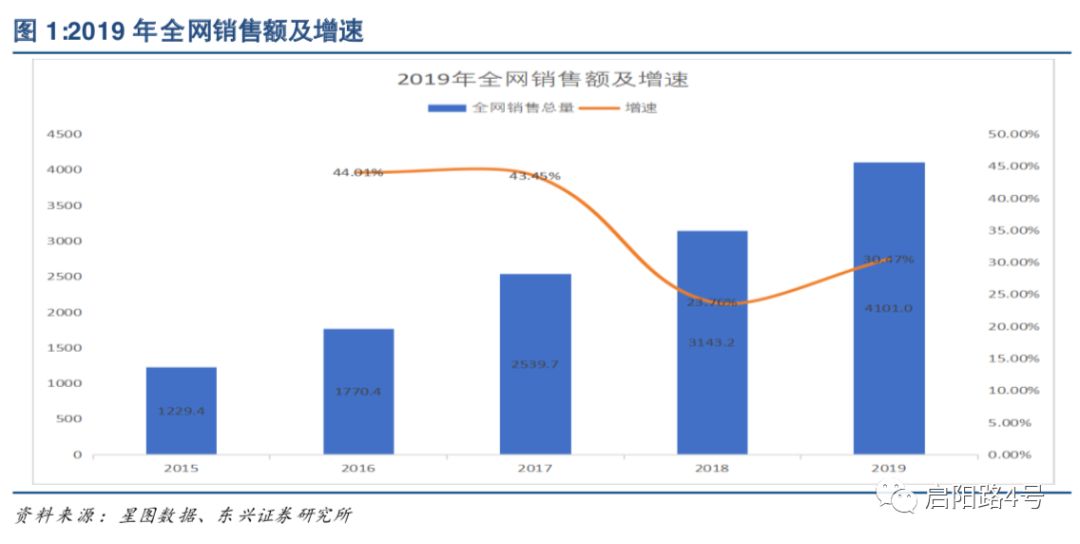

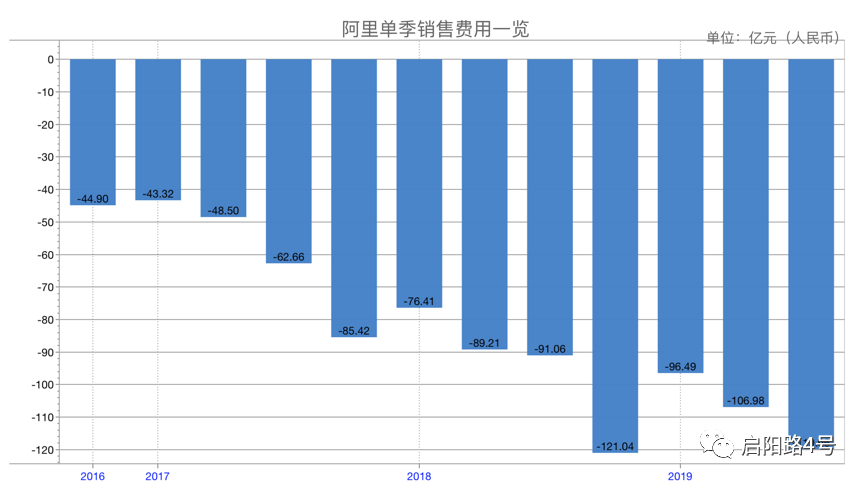

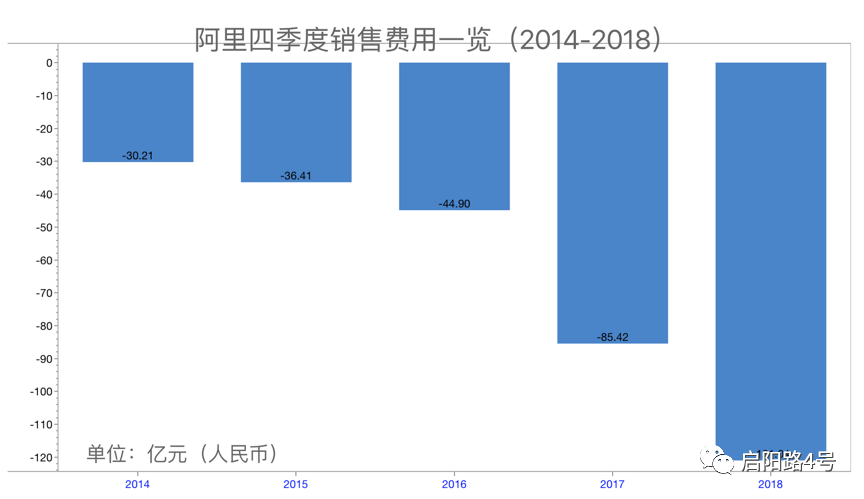

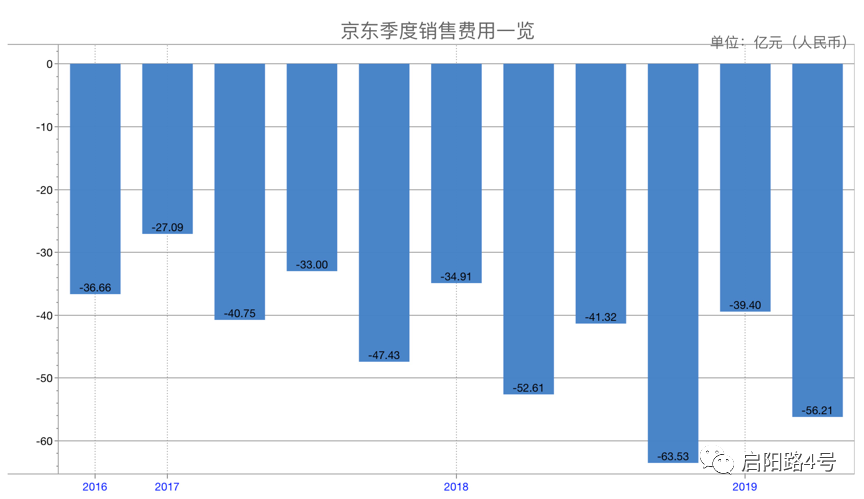

双11交易额每年都在增加。如天猫双十一交易额增速超25%。但另一方面,销售费用也在飞速增长。像阿里,虽未披露双11广告预算等,但四季度销售费用暴增。拼多多的销售费用更是连年以十倍速增长,这都是为了能在双11这个巨大的流量窗口抢夺份额。

这些销售费用主要用于广告等推广。高额的投入带来交易额的增长,但也给电商平台带来了巨大的成本压力。商家们既要保证盈利,又要尽可能地投入营销去争夺流量。

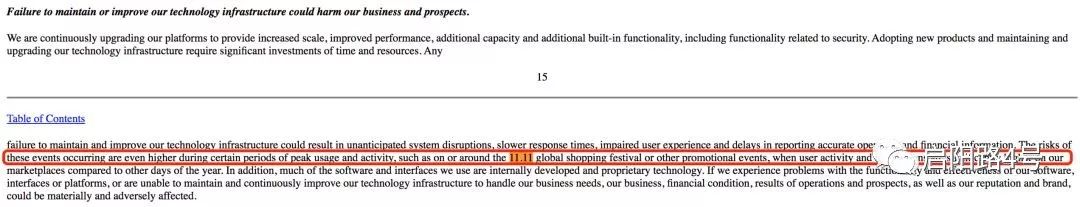

电商平台的风险

阿里尽管提到了双11的出色战绩,但也提及面临的潜在风险。这种风险是多方面的。从平台运营角度看,技术上就可能存在漏洞,例如淘宝app的卡顿。这种卡顿会影响用户体验,也可能让小卖家热情降低。

从市场竞争来说,电商平台之间的优势在逐渐缩小。随着营销模式走向趋同,大家竞争更加白热化,很难像以前那样轻松获取大量流量转化为交易额,每个平台都需要不断创新以维持自身地位。

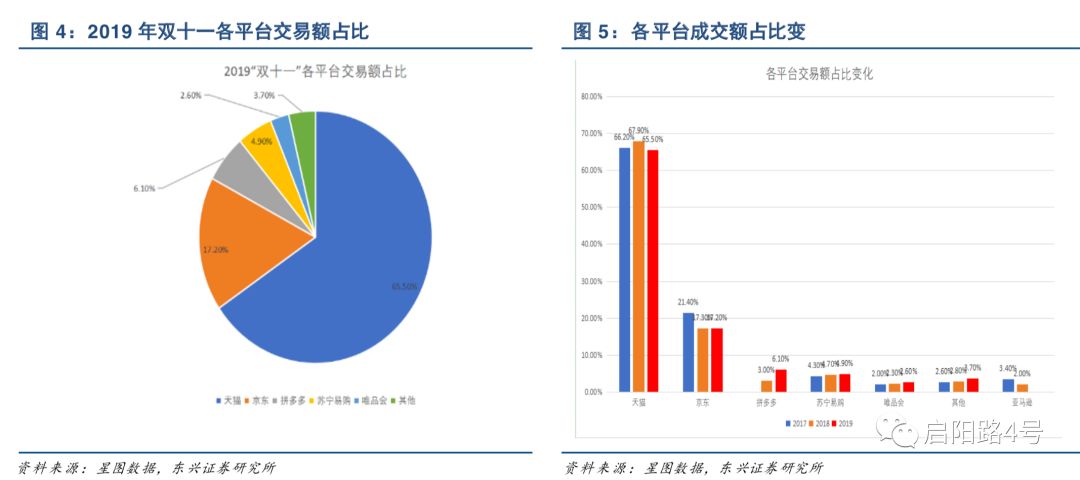

不同平台的玩法与对比

天猫和京东公布交易规模的时段不同,这给大众了解两者真实情况带来一定困扰。天猫是11月11日当天,京东是11月1日到11日。这就像是一场不公平的对比,不同的衡量标准让数据对比缺乏足够的说服力。

每个平台的玩法也相似,国金证券提到有的平台让利形式相近。电商平台主要靠补贴等方式来吸引消费者,各种满减、津贴看似优惠满满,实际消费者要计算清楚也并不容易。

拼多多的崛起与转变

拼多多过去备受争议,主打下沉市场常被提及。但现在不同了,今年双11拼多多表现出色。它用高补贴吸引“五环内”消费者。例如iPhone补贴达500元等。

通过不断砸钱做广告等营销活动,拼多多建立起了品牌认知度。它不仅改善了自己的形象,还扩展了市场,从原来单一的目标群体,到现在吸引更广泛的受众。

流量的分配

淘宝系流量出现向天猫大店和旗舰店倾斜的情况。这让众多小卖家处于劣势,小卖家没有分享到双11的大蛋糕。小卖家往往没有足够的资源来竞争流量,在广告投放等方面无法和大店抗衡。

这种流量分配不均可能会影响平台整体的健康发展。如果小卖家不断被边缘化,未来可能导致商品的多样性下降,消费者可选择的独特商品也会减少。

消费者的真实体验

消费者发现淘宝app卡顿,这反映出平台承载能力的问题。消费者想要的是流畅购物体验,而不是抢购时的卡顿。虽然可能是瞬间的卡顿,但已经影响到他们的购物热情。

还有复杂的优惠方式,用很多时间去计算可能才得到一点优惠,这和消费者期望的便捷、大力度的优惠是有冲突的。这让消费者逐渐在双11的狂欢中变得疲惫。

你是否觉得双11的购物体验已经越来越差,你还有其他的双11故事吗?欢迎点赞、分享并评论。