AR技术一直备受瞩目,像Google AR动物曾引发全球关注。但有意思的是,国内小伙伴看不到。这背后其实就隐藏着一些关于AR发展在不同地区的差异,也暗示着AR面临的推广障碍等问题。

在Google AR团队的工作经历

在Google AR团队负责AR Search交互设计,能够参与到像Google AR动物这样火爆全球的项目中是非常兴奋且富有挑战性的。虽然在团队里能接触到先进的技术和理念,但这也让我更深刻地认识到AR产品的现状。在全球火爆的背后,却面临着国内无法普及的窘况,这反映出AR产品受地域限制的困境。同时制作产品时会面临不同文化背景的用户需求差异,这对设计工作影响很大。开展一个项目需要考虑众多因素,不仅仅是技术,地域和文化方面的也要考虑到。

对消费级AR眼镜的不看好

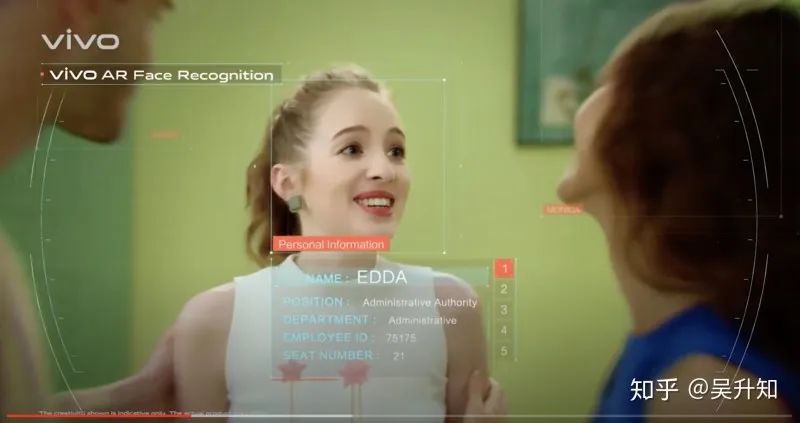

短期,大概2 - 3年内不看好消费级AR眼镜。AR创业公司大力宣传的带SLAM技术的强技术性AR眼镜,看似炫酷,但实际高频应用场景非常有限。很多时候,AR眼镜能做的,手机和手表也能做。例如现实中的标注信息呈现,手机就完全能胜任。再比如某些看似很有趣的AR场景模拟,手表也能通过一定方式实现类似功能。这种功能的重叠极大限制了AR眼镜的发展空间。

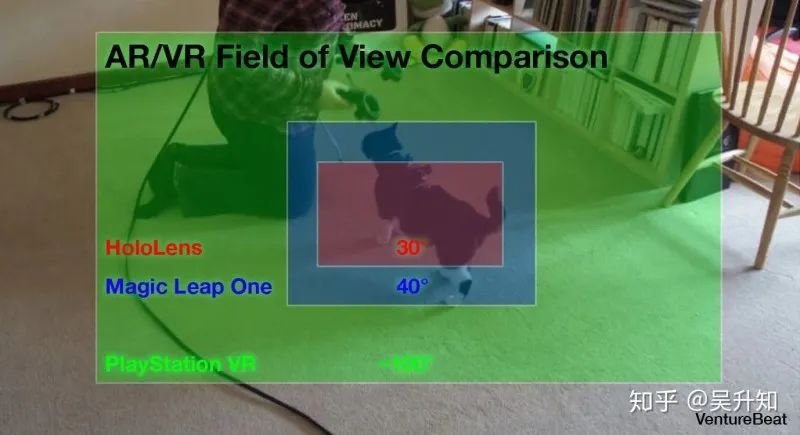

使用场景的局限

AR眼镜的使用场景局限是核心问题。在AR概念视频里能看到很多炫酷场景,但现实中却难以达成。例如将世界标注或者变成AR游乐园这种概念,看起来很酷。但是如果真的实现,大量信息会拥在眼前,普通人很难长时间承受。iPhone触屏交互的高效模式已深入人心,这也侧面体现了以目前的展示方式AR的不佳之处。没有合适的使用场景就没有核心卖点,这导致AR眼镜难以真正走入大众消费市场。

看好的交互技术

腕部神经信号做手势识别的技术很被看好,像CRL - Lab这家公司独有的技术在AR眼镜交互方面很有潜力。这种技术如果应用到轻量级眼镜的交互中,很可能成为第一代AR眼镜的主要交互模式。虽然AR概念中的手柄交互看似有趣,但从前面提到的游戏不会是AR杀手级场景可以判断,这种手柄相应解决的场景实际上并非关键所在。

AR眼镜的发展方向

在电池技术难以有巨大突破的当下,如果要让AR眼镜成为日常佩戴的消费级产品,只能走低功耗路线。现有的技术和设计等多方面条件都不成熟。比如说现有的功耗水平难以支撑长时间使用,电池体积和重量又难以达到轻便的要求。设计上也没有找到通用大众都能接受的平衡点。这些问题都不是轻易能解决的,都需要长时间的技术研发和市场探索。

AR眼镜的市场与用户定位

从大环境看,2C的AR眼镜在技术和市场方面很不成熟。不过如果将健康和运动定位作为AR眼镜的市场切入点,似乎比较容易被大众接受。这种看似平常的功能定位是对AR眼镜的一种合理修正,能去除掉那些过于追求炫酷技术的部分,更注重用户的实际体验。从“牙刷测试”来看,这样的产品能让用户更频繁地使用,而不是传统意义上追求高大上却不实用的设计。

AR眼镜发展面临这么多的问题,那大家认为AR眼镜在未来多久才能真正走入大众日常消费领域?希望大家点赞、评论和分享这篇文章。