在社会中,一个贫困生因不符合所谓“贫困生该有的样子”被取消助学金资格而哭泣的事件,不论其真实性如何,都挑动了大众的心弦。这不仅反映出贫困生评定缺乏统一标准的问题,也揭示了高校评定方式背后的争议,值得深入探讨。

家庭情况难测

贫困生的认定,关键在于了解其家庭经济情况。但很多时候,这一点难以实现。学校无法准确掌握每个学生家庭的实际财务信息。像很多 rural areas(农村地区),家庭经济来源复杂多样,可能有少量农田收入、零散打工收入,难以精确统计。而且,不同地区消费水平差异较大,使得贫困线的判定模糊。一些在较发达城市看来是贫困状态的,在某些欠发达地区或许被视为正常。这就导致在进行贫困生认定时,依据单一的消费水平来衡量家庭情况,无法做到全面准确的评定。

同时,家庭经济状况可能随时发生变故。例如一些家庭原本小康,但突遭变故,如家人重病致贫,可这种变化在评定中无法迅速体现。学生可能因为家庭变故急需资助,却因为没有进入贫困生库而得不到帮助。

贫困生心理状况

许多贫困生怀着复杂的情绪。一方面,他们有自尊心和自卑心理。在贫困认定过程中,需要公开家庭经济状况,这对部分贫困生来说是一种难以承受的负担。以一位山区贫困生为例,他可能因为家境贫寒,勉强来到城市上学,本身就对自己的经济状况感到自卑。而贫困认定时,要当着全班同学的面讲述贫困情况,这种心理压力会让他产生抵触情绪,甚至会选择放弃申请贫困生资助。

部分贫困生在得到资助后,担心一旦失去资助就无法维持学业,从而对贫困生身份产生依赖。这就使得贫困生库不能及时更新,让真正急需资助的学生被拒之门外。

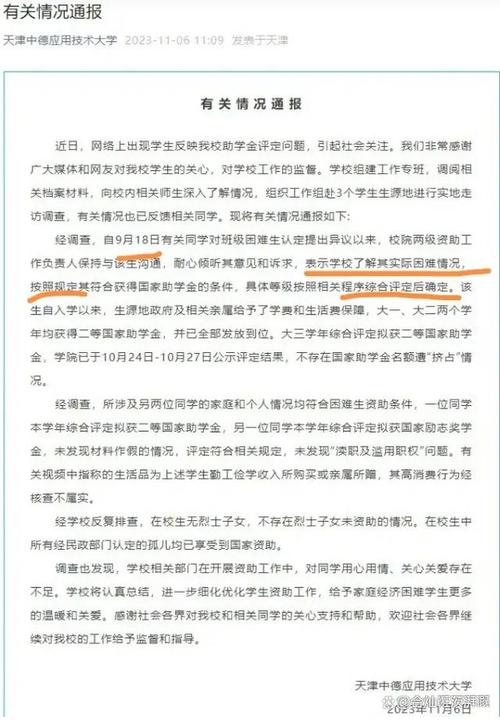

评定标准的不合理

高校评判贫困生的主要依据是家庭经济情况调查表以及平时生活消费。然而这种评判存在问题。有些地区开具贫困证明存在漏洞,一些学生为了获取奖学金能拿到贫困证明,造成挤占贫困生名额。就如某学校有这样的案例,一些成绩优秀家境不差的学生,通过轻松开得贫困证明的方式申请励志奖学金,这显然是不公平的。

并且,学校以诸如食堂消费水平、手机消费作为评定依据有些不合理。像在物价指数较高的城市,如果仅仅以过低的食堂消费标准来衡量贫困生,可能会误把家庭经济情况普通但节省的学生判定为贫困生,也可能把一些家庭虽贫困但因特殊需求偶尔消费高一点的学生排除在外。

高校的无奈之举

高校在贫困生认定工作中有很多的无奈之处。他们之所以设置一些看似生硬的评价标准,是因为没有更好的办法获取全面的信息。以华中农业大学把食堂消费水平作为评定参考来说,学校要面对大量学生,逐一去核实每个家庭经济情况几乎不可能,通过食堂消费这样比较容易获取的数据能简化操作。

还有江苏大学,用手机消费调查方式进行复查,是在管理大量贫困生信息的情况下为尽量确保公正而采取的措施。虽然这些措施有一定的不合理性,但也是现有条件下高校的无奈之举。

硬标准的利与弊

硬标准在贫困生认定中确实存在一些益处。例如简化了操作流程,可以相对快速地筛选出贫困生的候选人。像江苏大学的手机消费调查,如果能以相对合理的消费标准为参考,可以在一定程度上排除那些以不正当手段获取贫困生资格的学生。

但硬标准的弊端也十分明显。就像材料中的案例,因为买了笔记本电脑就被取消贫困生资格,这是没有全面考虑多方面因素的表现。有可能这个笔记本电脑是贫困生学业急需的,或者是通过自己兼职很久才攒钱买的。这样单一的硬标准容易造成很多贫困生被误判,导致真正需要帮助的学生得不到援助。

寻求人性化标准

要解决贫困生认定面临的系列问题,必须建立更科学且人性化的认定标准。各个学校除了硬标准,可以基于实际情况多一些人性化的“软倾斜”。可以设立专门的心理辅导老师,去深入了解贫困生真正的经济情况和心理状态。对于出现特殊情况的学生,不要一下子取消资格,而是深入调查。例如学生家里突然有紧急的医疗支出而增加了在学校的消费,这个时候学校不能单单依据消费数据就判定不符合贫困生标准。并且可以建立多渠道的监督和反馈机制,让同宿舍同学、老师等都能参与到反馈过程中,如果发现学生有实际的困难,可以及时调整贫困生状态。

你认为什么样的贫困生认定标准最理想?希望大家积极评论、点赞和分享。