在影视文娱行业,数据流量造假已经不是什么新鲜事。某明星一条微博能有超1亿点击量,而评论区大量相似账号转发;某电影十几亿票房,却被曝出影厅15分钟播一场。这些现象背后,隐藏着整个行业的痼疾。

流量造假事件频发

如今在文娱界,流量造假的事随处可见。许多流量明星明明没有什么作品,却要靠“买热搜”“买粉丝”来维持热度。这种行为已经成为一种常态,让人不得不对娱乐圈的真实性产生怀疑。还有很多影视作品在宣传、播放时,也会采用“刷流量”“买收视”等手段。比如有的歌手,唱片公司为了宣传新歌,直接购买“热搜排行榜”的位置,这是对公众知情权的欺骗。

这种流量造假不只是发生在个别明星或一部作品身上,而是在整个影视文娱行业广泛存在。无论是微博的粉丝、跟帖评论,还是热搜排行榜,甚至电视剧的播放量,都能被人为操控。这让真实的数据被假数据淹没,观众很难判断哪些是真正值得关注的作品和艺人。

造假形成产业链

在这个行业背后,流量造假已经形成了完整的产业链。从内部人士那里得知,很多流量明星都配有专门的“数据组”“网宣组”来刷流量。他们主要使用微博小号,而这些小号是可以网购到的。甚至还有网站专门以此为生。像周女士这样的粉丝提到,做数据的资金来源部分是艺人团队或公司,也有粉丝自发集资。

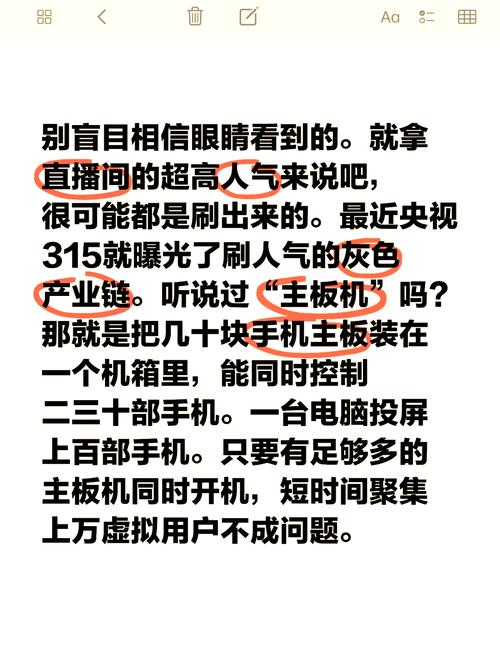

相关的价格也是明码标价的。有传媒公司提供不同档次的粉丝,价格从45元/万到1000元/万不等。刷量点赞也有行情,3元就可以买100个。网店的短视频播放量和点赞量也能买,30元可增加1万次播放量,10元能买200个赞等。“刷量”公司手段多样,通过更换IP地址快速提高视频访问量。这已经成了一个极为复杂和庞大的造假体系。

造假榜单操纵舆论和市场

这些假数据对榜单产生了严重的影响。粉丝数、热搜话题榜、IP估值榜、收视率、点击率、评分榜、时尚指数榜等榜单都已被造假所侵蚀。这些榜单就像一张张“皇帝的新装”,看起来漂亮,但实际上是虚假的。它们制造出一种艺人或作品很有影响力的假象,进而操纵舆论走向,左右资本市场的估值。很多投资者会根据这些虚假的数据进行投资决策,而观众也会因为虚假的热度去关注一些原本并不值得关注的内容。这不仅影响到市场的正常健康发展,也让整个社会的文化生态受到损害。

治理需要多主体共同努力

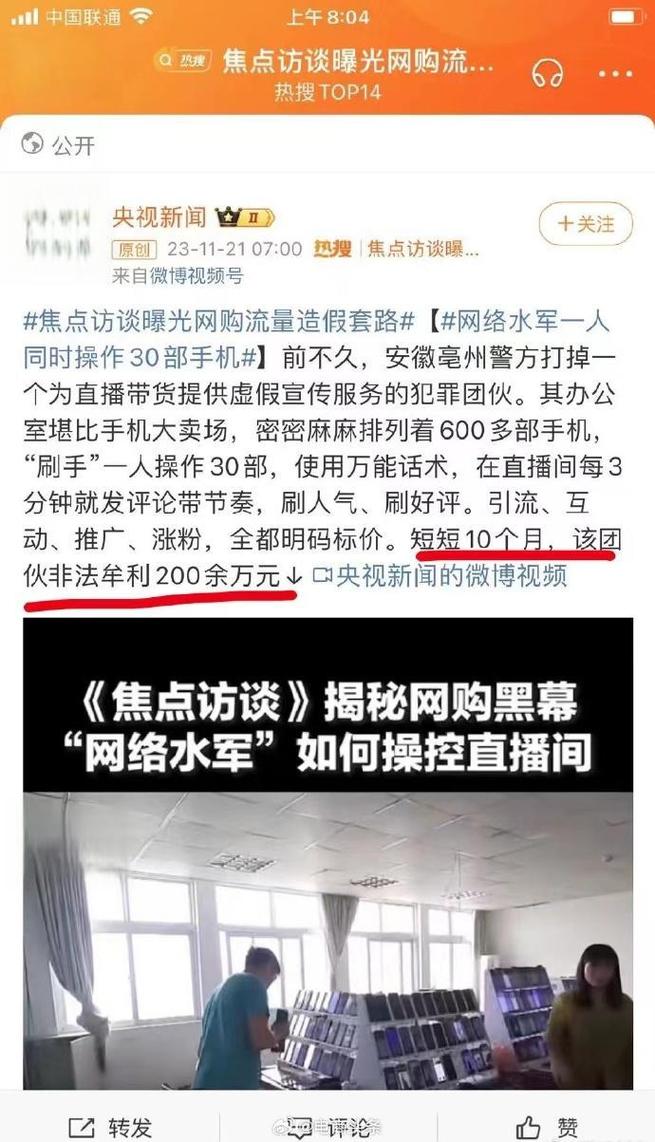

中国互联网协会研究中心秘书长吴沈括指出,流量造假行为的治理应该是多主体、多元化、综合规制的过程。由于流量造假涉及的方面众多,不可能只靠一方来解决。监管主体要发挥积极作用,利用大数据、云计算、人工智能等技术建立监测平台和反刷量系统。这可以提高治理效率,及时发现和制止造假行为。

网络安全专家的建议明确了方向。监管主体、各家视频网站和社交平台都要有明确的态度。对于视频网站和社交平台而言,树立理性的竞争观非常重要。应该坚决抵制刷量等不正当竞争行为,而不是参与其中或者纵容这种行为的发生。

平台可借鉴电商打假

各平台可借鉴电商打假模式,构建反刷量的统一联盟。纳入执法力量和舆论监督力量是非常有意义的做法。电商在打击假货方面已经有了很多成功的经验,视频网站和社交平台如果能够联合起来,在打击流量造假方面也会有很好的效果。这样可以形成有效威慑,让造假者不敢轻易行动。而且有执法力量和舆论监督力量共同参与,可以让治理更加全面和深入。

公众应提高辨别力

在这种数据造假泛滥的情况下,公众需要提高自己的辨别能力。不能仅仅因为某个明星上了热搜或者一部作品播放量很高就盲目追捧。要学会从作品本身、艺人的真实表现等多方面去判断其价值。例如,观众可以从演员的演技、作品的剧情、制作的精良程度等方面去评估,而不是被虚假的数据所左右。

面对影视文娱行业如此严重的数据流量造假现象,大家觉得应该如何让观众真正认识到造假的危害?希望大家在评论区留言,并且点赞、分享这篇文章。