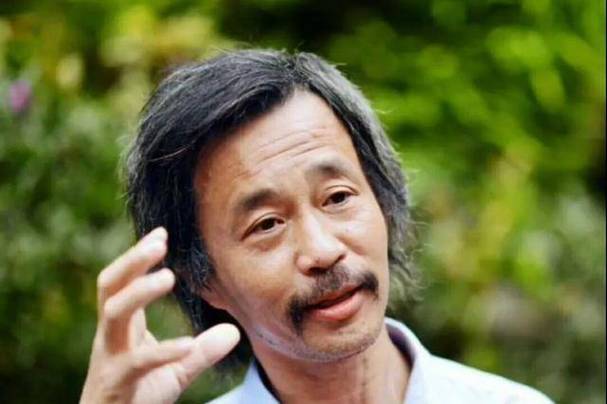

当看到沈巍的事情时,人们心中总会生出诸多复杂的情绪。一方面是对他读书人的敬意,另一方面也有着对于这种现象的疑惑。这种复杂的情绪组合就像是一个无形的钩子,勾引着我们去深入探究。

沈巍接受的教育

沈巍作为一名六零后,他所接受的传统文化教育,是很深厚的。在那个年代,教育重视传统文化的传承。像他这样五十多岁的人,在成长时期经历的教育模式,让知识深深扎根。虽然他流浪了二十多年,但那些知识底蕴依然在他身上体现。无论他做什么样的工作,他所学到的东西都不会被磨灭。这教育的印记是他成为读书人的基础,也使得他在与现代人交流中国学方面有着自己的优势。毕竟与现在的大多数青年人相比,他在传统文化方面的储备是有目共睹的。

如今,我们所处的教育环境和沈巍那时候有很大不同。现在更注重多元和实用性。传统文化知识并不是教育的核心部分。这就导致很多年轻人在国学等传统学识上有所欠缺,与沈巍这类人形成鲜明对比。

沈巍走红后的遭遇

沈巍因为小视频而走红后,生活发生了很大的变化。初期有一些真诚的人来探讨送书,这对热爱读书的他来说很开心。可是很快情况变得复杂,很多带着各种目的的直播者来围观他。他还没醒的时候就被围观,这样的生活让他感到困扰。而且一些人的目的并不是单纯地来和他聊学问,更多是为了自身利益,像有男人想让他宣传公司。

对于这些人来说,沈巍只是他们获取流量或者利益的工具。他们并不关心沈巍的内心感受和他真正研究的学问。这种情况就把沈巍置于一个很尴尬的境地,让他原本平静的流浪读书生活被彻底打乱,也让他产生了厌烦的情绪。

沈巍对戏曲的喜爱

沈巍提到因为师妹的缘故能拿到前排的戏曲票,从那时起他喜欢上了戏曲。戏曲文化是传统文化的重要部分。在上海,以前因为扬州人很多,扬剧班子也多。这反映出当时地区的文化特色和文化交流情况。沈巍对戏曲的热爱也是他传统文化情怀的一种体现。

在现在的社会中,戏曲文化正在逐渐式微。懂戏曲的人越来越少,更不要说像沈巍这样对戏曲有着深厚感情的人。这也是传统文化在现代社会面临困境的一个缩影,很多与之相关的人和事都随着时代发展渐渐被遗忘。

沈巍的能力

沈巍有着一种独特的能力,他可以信口讲出贴合来访者的内容点。这可能不是特别深刻但很广泛。这种能力来源于他长期读书的知识积累。他在流浪的过程中不断看书积累知识,在与不同的人交流中可以根据对方情况回答。

在现实生活中,很多人缺乏这种知识储备,也缺乏这种灵活运用知识的能力。他们更多时候只能局限在自己熟悉的小领域,缺乏像沈巍这样广泛的知识了解和应用能力。

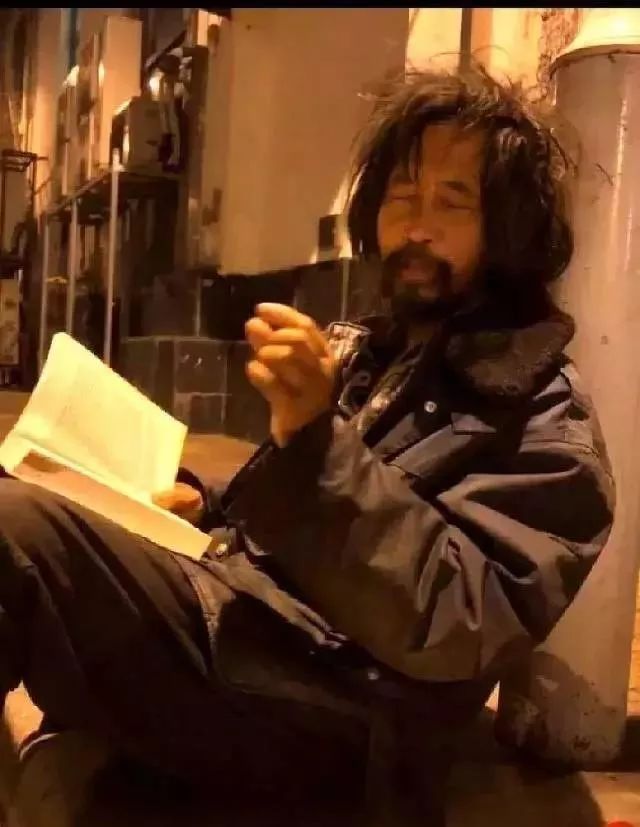

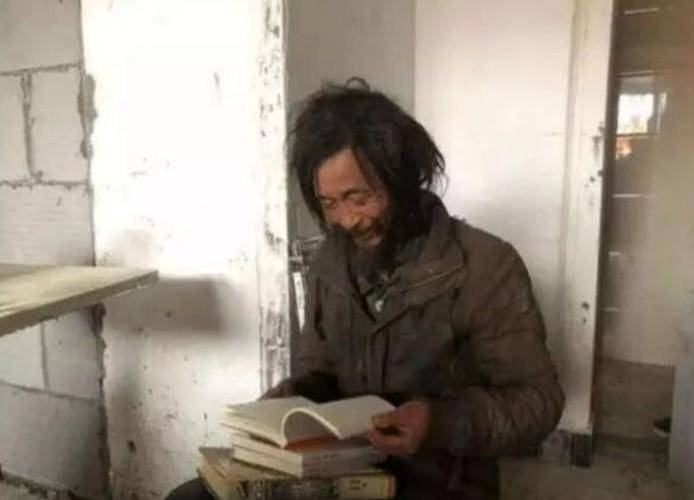

沈巍的流浪生活

沈巍流浪是因为捡垃圾被停职,还和家人邻居有矛盾等问题。他流浪时每天会在地铁站看书,六点就会找个地方开始阅读。这种流浪的生活看似很辛苦,但是他一直在坚持自己读书和学习。他周围的特保员都知道他这个习惯。

在社会上有很多这种底层人的故事,他们可能因为各种各样的原因陷入困境。但是像沈巍这样在困境中还能执着于读书学习的并不多。他这种面对困境的坚持值得我们思考,同时也让我们反思社会对于那些与大众不同的人的包容性。

沈巍现象的实质

将沈巍和于丹对比,他们都被虚构出了一种形象。这反映出中国现在渴望真大师,渴望传统学问。大家都想找到真正有学识的人,而不是那种被人为包装出来的虚假大师。人们在现代社会的喧嚣中,在看到沈巍这样对传统文化有所掌握的人后,渴望能从他身上汲取到传统文化的营养。

这种对传统文化的渴望是否能让社会真正重视传统文化教育,或者说大众这种一时的追捧到底能否持久?这都值得我们不断思考。大家看到沈巍的时候,有没有想过自己能为传统文化做些什么?