虚假流量和关注市场的存在,是互联网营销中的一大毒瘤。商家明码标价转、评、赞,这无疑违背了公平竞争的原则,也侵害了消费者权益,此现象值得关注与深究。

流量造假的诱因

对于众多像王女士这样的网店店主来说,平台的某些硬性规定成了他们寻求刷流量的动机。比如要开启直播带货功能得有1000个粉丝量。在现实的生意压力和急于求成的心态下,他们容易倾向于走捷径,而这捷径就是流量造假。在很多平台中,新入行的个体商家往往面临无人关注的困境,为了改变这种局面,就容易被刷流量的商家蛊惑。

流量造假并非是店主单方面的问题,某些平台规则的不合理性也促使了这种情况的发生。平台在设定各类任务目标时没有充分考虑到新入驻商家的实际情况,这就在一定程度上诱导了商家通过造假手段来获取所谓的“资格”。

流量造假的操作方式

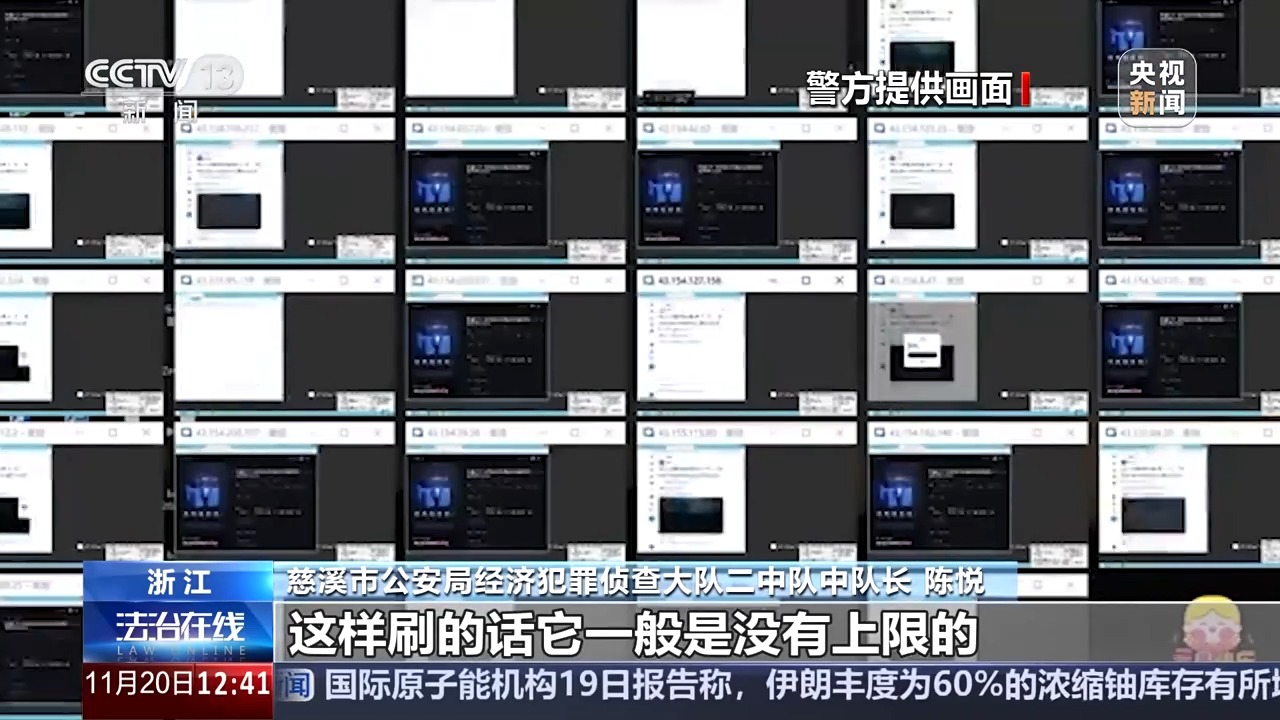

商家之间的刷流量操作手段多样。像胡某这类违法嫌疑人,会利用自己的30多台手机刷粉。同时,还会借助星禾网站这样的中介接单平台与其他刷手团队合作。在具体操作时,他们还会精心伪装流量。例如通过养号、买卖个人信息或者邀请宝妈团兼职刷单等方式增加账号的真实性,完善账号头像等个人信息,从而逃避平台监管。

除了这些方式,他们甚至会区分出所谓的不同流量类型,像“匀速真人”“稳定播放”这种看似真实的流量服务。这种造假手段不仅涉及到简单的刷粉,更是通过打造看似真实的流量场景来迷惑大众,误导真正的消费者和平台监管方。

流量造假背后的利益链条

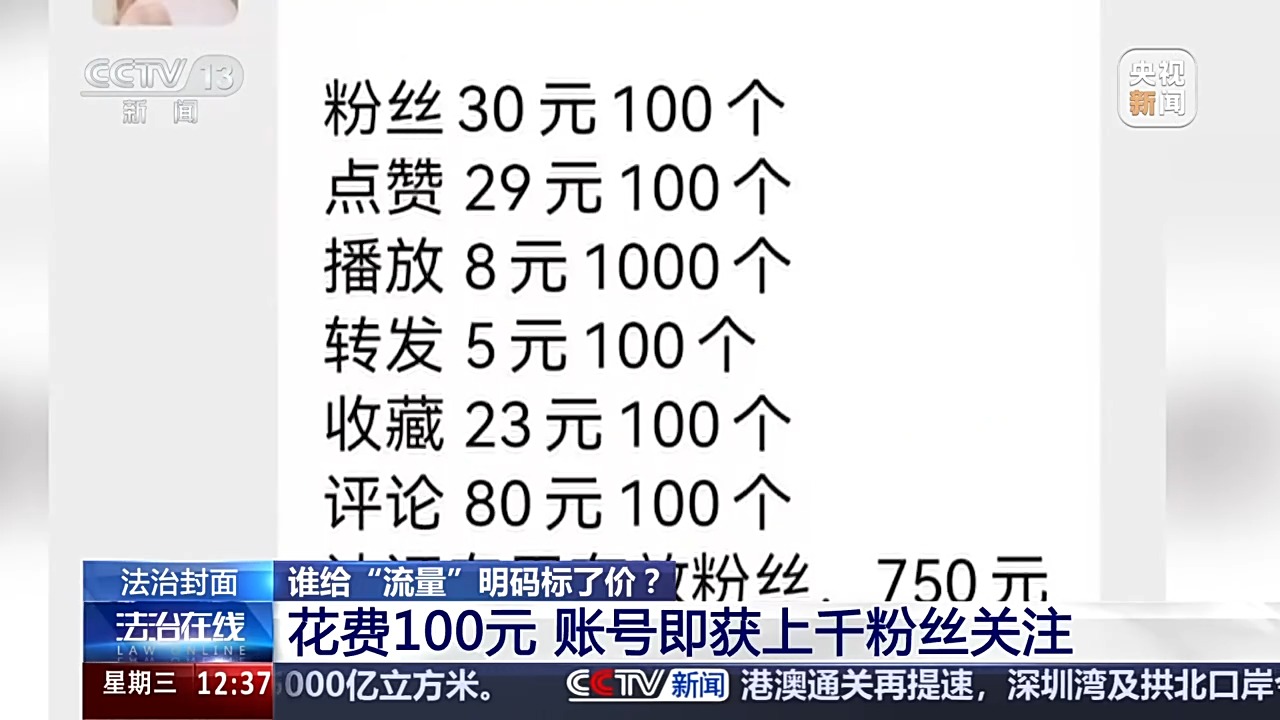

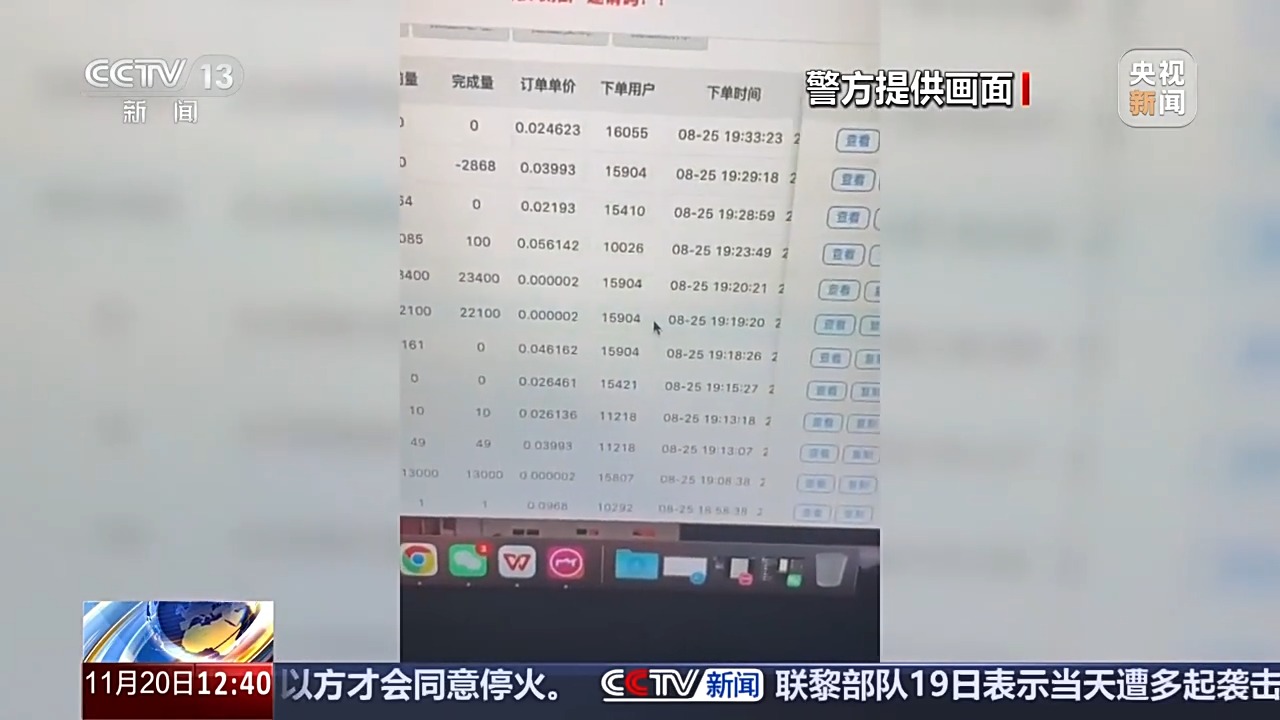

从某购物平台的商家报价如“转发8元100个”“评论1.9元一个”可以看出,流量造假已经形成了较为明确的金钱交易体系。有网络水军、中介接单平台、刷手团队各个环节紧密配合。刷手通过完成刷流量任务获取报酬,中介平台则从订单中赚取差价,网络水军通过大量接单聚集财富。

这种利益链条还会延伸到各个需要流量支持的领域。例如直播带货方面,像王女士在转账后就能看到直播间流量的变化。这也说明了在这个利益链条上每个环节的参与者都能从中获利,这也是流量造假屡禁不止的重要根源。

流量造假的危害

对于店主自身而言,王女士的遭遇就是很好的例子。虽然花钱买到了流量,但是直播带货时销售情况依然不好,在后续又投入后销售情况貌似好转,实则这是建立在虚假流量上的不稳定繁荣。这种虚假流量对真正的产品销售没有实质性的帮助,店主们只是在自欺欺人。

在宏观层面,这对整个互联网商业环境也是一种破坏。它扭曲了市场的真实供需关系,合法诚信经营的商家可能因为不愿意参与造假而被淘汰,而不良商家利用虚假流量上位,长期来看会打击整个市场的创新和发展动力。

流量造假的法律思考

在警方取证中可以看到,流量造假中的违法嫌疑人明目张胆地进行刷流量操作。然而,对于这种行为在法律界定上还存在不够清晰之处。像他们所提供的一些看似真人流量等服务是否能够被明确认定为违法行为还有待探讨。

现行法律对于这种新型网络造假行为的惩罚措施也还不够完善,这就导致这些刷流量群体有恃无恐地在互联网上进行操作,法律的滞后性问题在这个领域凸显,这需要法律界尽快完善相关法律法规,为打击网络流量造假提供坚实的法律依据。

治理流量造假的对策

各个网络平台要承担起重要的责任。平台应该优化自身的认证和准入机制,避免像那种单纯以粉丝量为开启直播带货功能等不合理的规定。同时,要加大技术投入,精准识别刷流量行为。例如利用大数据分析流量来源和用户行为模式等。

除了平台自身的努力,需要多方协同治理。包括网络安全部门、工商部门等联合执法,共享信息。对于像星禾这种中介平台和各个刷手团队、网络水军等严厉打击。只有多管齐下,才能逐渐杜绝流量造假的不良现象。

最后想问读者,你在网购或者关注自媒体时是否也曾怀疑过某些账号的流量真实性?希望大家积极点赞、分享并在评论区留言。