在拼多多盛行的当下,助力活动号称让消费者尽享优惠,但背后其实藏着诸多复杂情况。许多人被那诱人的最后0.01元吸引,可其中的复杂商业逻辑与陷阱却未被重视。

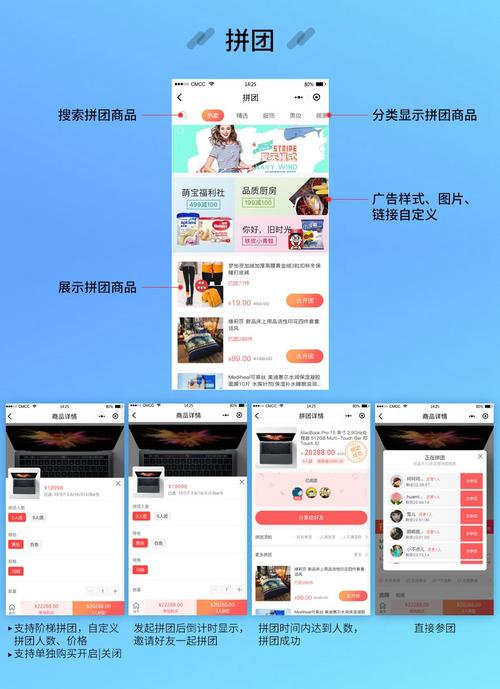

拼多多的商业逻辑妙招

拼多多把0.01元这种极低价格作为营销爆点很聪明。它利用消费者爱贪便宜的心理,吸引了无数用户参与。例如在一些城市,很多上班族在午休时刻,为了那最后0.01元,疯狂邀请好友助力。这种活动能快速让平台获得巨大流量,带动销售额增长。但这之中,消费者可能没有意识到自己在免费为平台做推广,还在乐此不疲。

从商家角度看,拼多多这种商业逻辑也是一把双刃剑。众多小商家为了在低价竞争中生存,会不断降低成本,有的在商品材质上偷工减料。像一些小地方生产的成本很低的纺织品,打着优惠旗号卖出去后,质量往往难以保证。

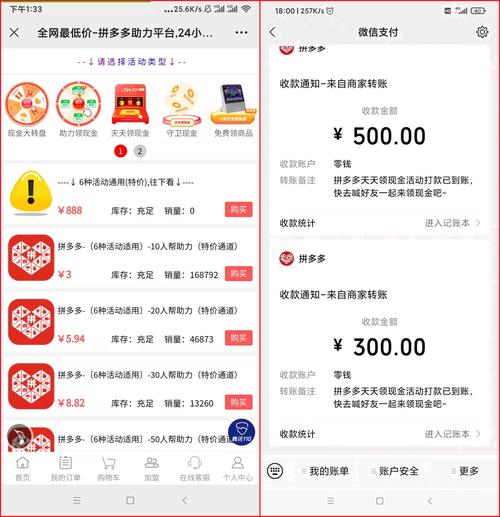

优惠背后的谜团

拼多多上许多所谓优惠实则不实。先说商品,很多时候都是低价低质。在某些乡镇市场,不少消费者以为捡到便宜买的小电器,拿到手发现是质量差的山寨货。在售后服务上,商家也经常推诿责任。而且优惠背后还隐藏着隐私侵犯问题。用户在助力过程中,手机可能会不断收到拼多多的推送广告,甚至会有商家未经同意发送营销短信。这都是没有表明的隐藏在优惠背后的陷阱。

而且许多商家为了盈利,会玩文字游戏。所谓的大力度折扣,可能是先抬高价格再降价。曾经有消费者在购物节发现一款商品标注原价100元,现价50元,结果过后发现原本价格根本不是100元。

社交电商的隐秘角落

拼多多把购物和社交相结合,有独特的影响力。但这导致用户容易受社交影响盲目消费。乡村里很多大妈,看到微信群有人分享拼多多的商品,说是超划算,就跟着下单。可到手才发现实用性不强。且这种助力活动暴露隐私风险相当大。曾经有位大学生,因为要助力拼多多活动,分享了很多好友联系方式,结果收到各种骚扰信息。

对于平台而言,过度依靠社交推广,商品的真实品质难以把控。用户分享可能更多是为了助力,而不考虑商品真实情况,长此以往,会影响平台信誉。

监管面临的难题

拼多多飞速发展,监管却面临巨大挑战。从平台内部来说,商家刷单获取助力量的行为难以从根本杜绝。像一些店铺,通过请人刷单来达到助力要求,骗取消费者信任。从外部来看,监管部门对于这种新型社交电商模式缺乏完整准确的监管体系。尤其在偏远地区,监管力度更是薄弱。这种情况下,一些不良商家在拼多多上大行其道。

而且拼多多模式相对复杂,监管部门需要协调多方资源。例如商品质量监督、虚假广告处罚等,要跨多个部门参与监督,难度很大。

消费者保护举措

消费者在拼多多消费时要保持理性。在城市中的消费者,购买较为贵重商品时,不能仅仅因为有助力活动就冲动下单。在购买时,应该详细查看商品评价、店铺信誉等信息。要保护个人隐私,不要随便分享自己的信息用于助力。

而且一旦发现商家存在问题,比如虚假宣传或者商品与描述严重不符时,要敢于投诉维权,了解自己在消费者权益保护法中的权利,要求商家做出合理赔偿或者退换货。

理性看待拼多多助力活动

从目前情况看,拼多多助力活动既有诱人之处,又有不少陷阱。对于广大消费者来说,不能盲目沉迷于看似超值的优惠。购物时综合考量多方面因素很重要。在这个网络社交购物盛行的时代,消费者应该更加谨慎对待每一次购物。读者们,你们在拼多多购物时有过被坑的经历吗?希望大家分享自己的故事或者意见,也欢迎点赞和转发这篇文章。