在当今的网络世界,流量似乎成为了衡量一切的标准,一个“刷量”行为被爆出,让人十分气愤。50元就能买到一万观看量,这简直把大众的眼睛当摆设,也彻底破坏了网络环境的公平性。

刷量行为的种类

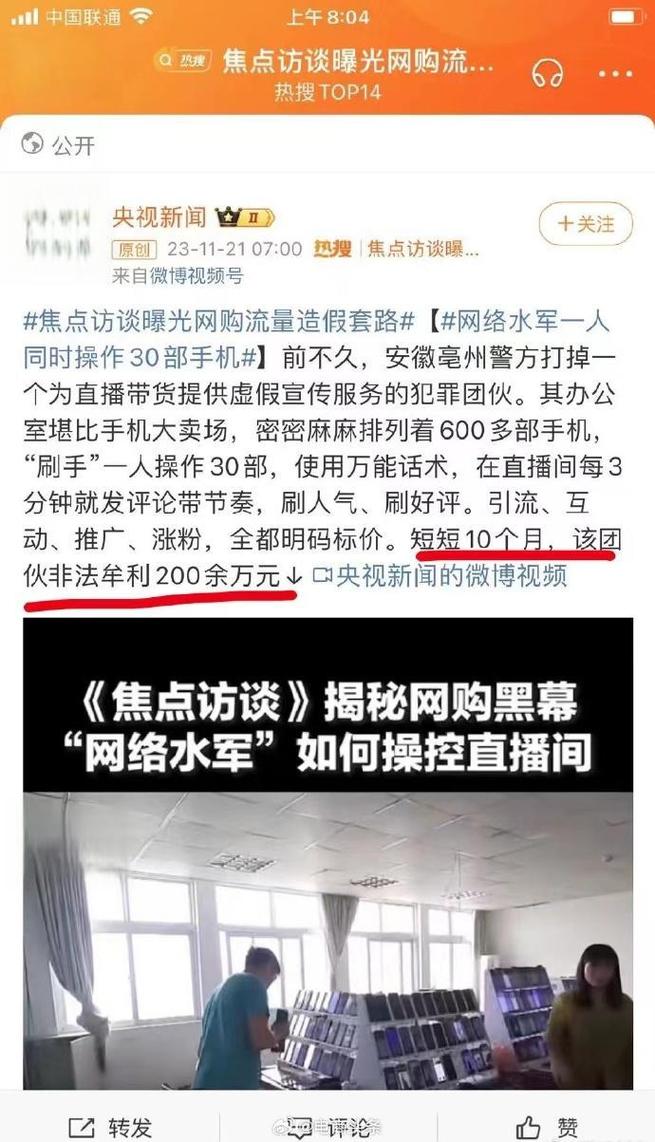

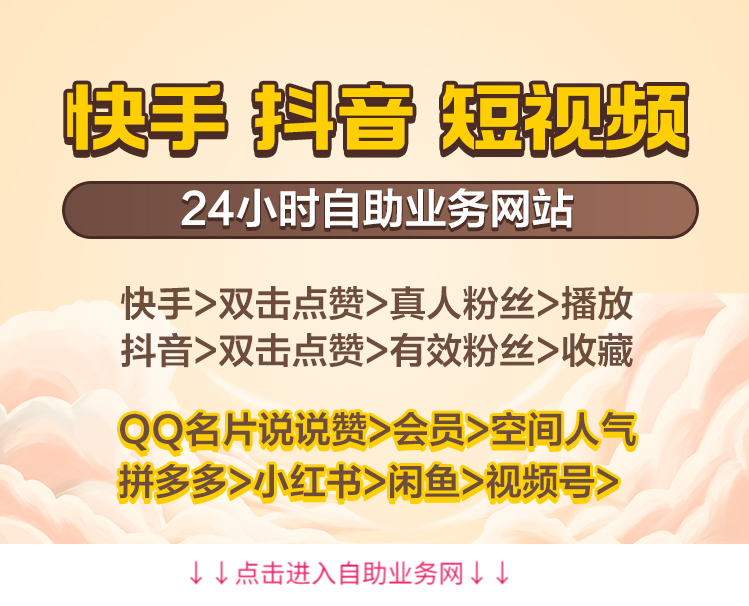

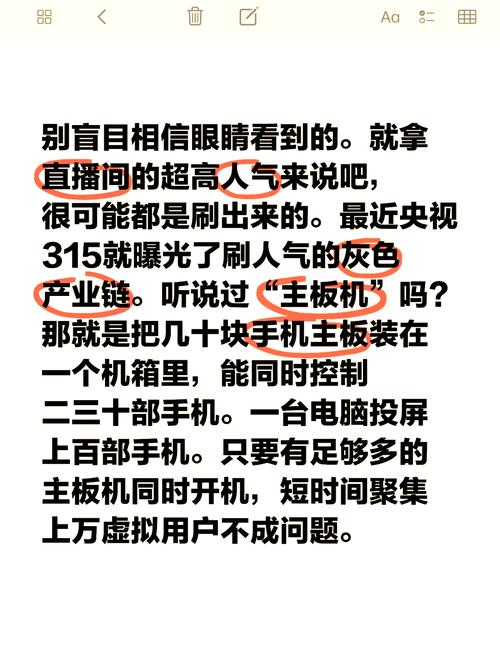

现在的刷量行为可谓五花八门。各个热门平台都成为了刷量的重灾区,不管是微博、小红书,还是抖音、快手。在直播界,只要花5000元就能营造出百万人气的直播间。有些商家为了商品看起来热门,在直播过程中刷出“某某进入直播间”“某某正去购买”等虚假互动。这种行为在多个平台肆意横行,欺骗的是广大消费者。在时间不限、地点遍及网络各个角落的这些刷量行为,已经渗透到我们看到的众多数据之中。

这导致很多真正有价值的内容和人被埋没。常见网络平台上很多有才华的创作者,因为不愿意参与刷量,被那些虚假数据挤出大众视野。普通的网民消费者被这些刷量所误导,花费时间在一些没有实际价值的内容上。

虚假流量的危害

虚假流量的危害极大。就拿社会舆论来说,虚假流量会误导大众。一旦虚假流量介入,比如一些假新闻通过刷量迅速传播,在社会上会形成不良影响。

在市场竞争方面,它破坏正常的秩序。比如一些新的创业商家,诚信经营却敌不过刷量的竞争对手。2022年就有小品牌控诉大公司靠刷流量挤压它们的市场份额。这种行为损害了广大消费者的权益,浪费了他们的时间和金钱去选择水分极大的商品和服务。

虚假流量与市场依赖

很多环节已经对虚假流量产生了依赖。一些公司为了短期效益,纷纷投入到刷量的行列。那些靠刷量兴起的直播商家,在尝到甜头后便难以收手。

从从业者角度来看,一些网络运营人员认为刷量是快速提升人气的捷径。他们放弃了苦哈哈的实干道路,在流量就是金钱的当下,选择这种错误的方式。在中国,大数据统计中有一部分都是这种虚假流量,影响了正常的数据统计和市场判断。

虚假流量与法律边缘

虚假流量治理难度大的一个关键原因是它游走在法律边缘。目前的法律法规还不能完全覆盖这些新生的刷量手段。例如某些新型的人工智能刷量软件,很难说现有的法律能够明确界定。

在监管方面,由于其手段的隐蔽性,很难抓到确凿的证据。同时不同地区对于刷量的界定和处罚也不一致,这也助长了刷量行为的蔓延。

治理虚假流量的多方举措

治理虚假流量需要大家的努力。从法律法规的完善来说,立法部门需要根据新出现的刷量行为及时制定相关法律。比如对刷量公司加大处罚力度,让其违规成本极高。

社会层面推行网络实名制也很关键。这样能够从源头上减少刷量行为。例如韩国在社交平台推行实名制后,刷量行为明显减少。对于监管层而言,增强数据共享和联动能够有效打击刷量产业链。对于票房等数据,交给权威第三方统计是很好的举措。

公众应如何对待流量数据

公众需要理性对待各种数据和排名。一方面要学会识别虚假流量的蛛丝马迹,比如观看量和点赞量比例异常的内容。另一方面要树立正确的价值导向,不要盲目追捧流量高的东西。

虚假流量问题已经严重影响了我们的网络环境。那么作为普通的网民,你会如何从自身做起抵制虚假流量呢?希望大家积极评论、点赞和分享,共同营造健康的网络环境。