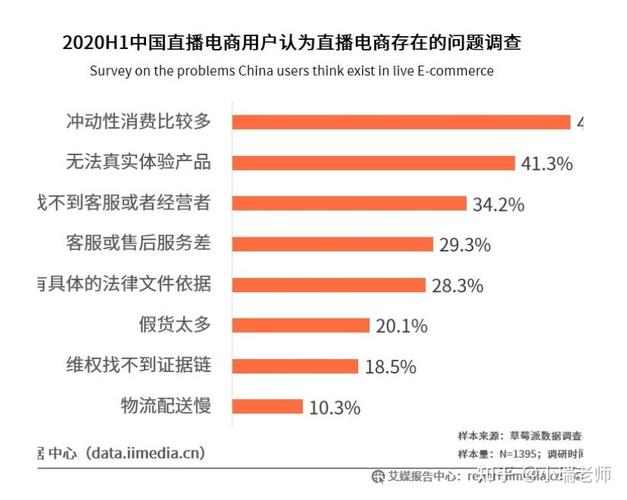

在直播带货火爆的当下,“刚放出3000件就卖空了,再补1000件,大家抓紧抢!”这样的营销话术不断轰炸着消费者的耳朵,可背后的真实情况却可能暗藏猫腻,这无疑刺痛着消费者的心。

商家的数据造假手段

直播带货数据造假手段多样。在电商平台,有商家给出约200元可为抖音新账号刷1000名粉丝,120元能买到1万个淘宝直播机器粉。甚至还有商家组织真人粉丝专门来看直播刷数据。他们这么做无非是想营造出热销的假象,获取更多的关注。这背后往往没有什么道德考量,只是单纯的逐利行为,他们不在乎这样做是否欺骗了消费者,只想从中捞一笔。

数据造假在很多直播间都存在,商家通过造假手段来抬高自己的商品热度。他们认为只要数据好看就能吸引更多的顾客。这种想法非常短视,且完全不尊重消费者。

数据造假的表面假象

从表面上看,数据造假迷惑了大众视听。商家通过造假手段让数据看上去很美,这会误导消费者,使消费者产生跟风心理。消费者往往看到销量高,好评多就容易相信商品的质量和性价比。例如很多不明所以的消费者看到直播间火热的人气就会毫不犹豫地跟风购买。

数据造假就像一个虚假的面具,让一些不良商家用虚假的繁荣来掩盖他们商品可能存在的问题。这也是一种对消费者不负责的行为,消费者以为是热门的优质产品,却可能买到了质量差强人意的商品。

数据造假的严重后果

实际上,一旦真实数据被披露,危害极大。首先伤害的是真粉丝的信任和热忱,那些真心支持的粉丝得知真相后会非常失望。另外主播自身的信誉和前途也会被击毁。如快手主播小伊伊被举报成交总额造假,网红主播张雨晗因刷评论劣行被微博关停账号。

当这种数据虚构行为形成风气,成为潜规则之后,整个直播带货新经济的健康成长也会被阻碍,还会歪曲电子商务新业态的发展走向。因为消费者自此不再信任直播带货,这会成为可怕的恶性循环。

数据造假的法律问题

在法律层面上,直播间数据造假涉及虚假宣传和虚假交易。一些商家雇机器粉吹捧、拉带口碑,找来假消费者下单冲销量,这种行为已经越过商业底线。这种造假行为严重破坏了市场秩序,使得市场环境变得不公平。

按照法律规定这种造假行为应该受到惩罚。监管部门应该发挥作用,把这些违规造假的商家和主播清扫出局。维护健康的市场环境,保障合法商家和消费者的权益是刻不容缓的。

监管的必要措施

北京市消协的建议是很有积极意义的。将随意夸大宣传、欺骗和误导消费者的直播带货行为纳入社会诚信评价体系,对虚假宣传的主播进行经济处罚,并对违法情节严重、违法频次较多的主播施行市场禁入的黑名单制度。

这些措施能加大数据造假的成本以起到震慑作用。当造假者意识到违规成本很高的时候,他们才会有所忌惮。监管部门应当迅速落实这些措施,维护直播带货的健康市场环境。

坚守诚信促发展

疫情之下,直播带货逆势上扬本是积极的经济现象。它本应是撬动消费的新支点。但要想长久发展,诚信原则必不可少。商家和主播应该靠展示过硬实力吸引消费者,而不是靠虚假数据。

抛弃泡沫营销才能让直播带货积攒长久的发展力量。虚假数据只能带来一时的虚假繁荣,只有诚信经营,直播带货才不会沦为虚假数据的牺牲品,才能持续健康发展下去。

那么,作为一个消费者,你觉得应该怎么去辨别直播带货中的数据造假?希望大家点赞和分享这篇文章并且在评论区积极讨论。