微博热搜一直是大众关注的焦点,其中热搜算法每分钟会根据多项数据指标计算热词综合热度取前50名展示。可大家都知道,热搜是可以“买”的,这就是个矛盾点,一边是算法计算的热度,一边是通过营销造假获取的热度。

热搜算法的运行

热搜算法综合考量搜索量、发博量等多方面数据指标。像某热门事件在某时间段,搜索量突然增大,微博的算法就会及时捕捉并根据热度进行排名。这一算法理念符合信息传播规律,可以快速把热点话题呈现给大众。然而,在实际操作中,如果某些营销公司摸清这个规律,就会利用大量账号同时发布相同内容,来操控数据,使算法的意义大打折扣。

这种算法在某种程度上看似透明公开,但对于热搜的质量把控有待提高。没有足够的防范机制,热搜很容易被有心之人利用,真正有价值的新闻就可能被挤下热搜。

花钱买热搜现象

在现行热搜机制下,花钱买热搜已经是一种公开的秘密。很多营销机构通过操作多个账号,同时发布相同内容在短期内提升热度。例如一些十八线小明星突然出现在热搜上,点进去一看,并没有什么实际新闻价值。

这一现象产生的根本原因是商业利益的驱动。企业或者个人为了提高知名度,获得更多的关注流量,选择花钱买热搜。这种行为破坏了热搜原本反映社会热点的公正性,让热搜变成了资本的秀场。

唯流量论的不良导向

如今的互联网行业存在唯流量论的情况。很多时候上热搜的不是大众需要关心的事件,而是资本想要大众看到的内容。像一些商业广告性质的热搜,把真正的社会民生或者科技发展等重要新闻挤出热搜榜单。

这样会导致信息茧房效应,大众接触的新闻变得单一且有偏向性。中国传媒大学专家也指出这种现象,受资本控制的热搜不利于公众利益,大众只能看到资本想让大众看到的内容。

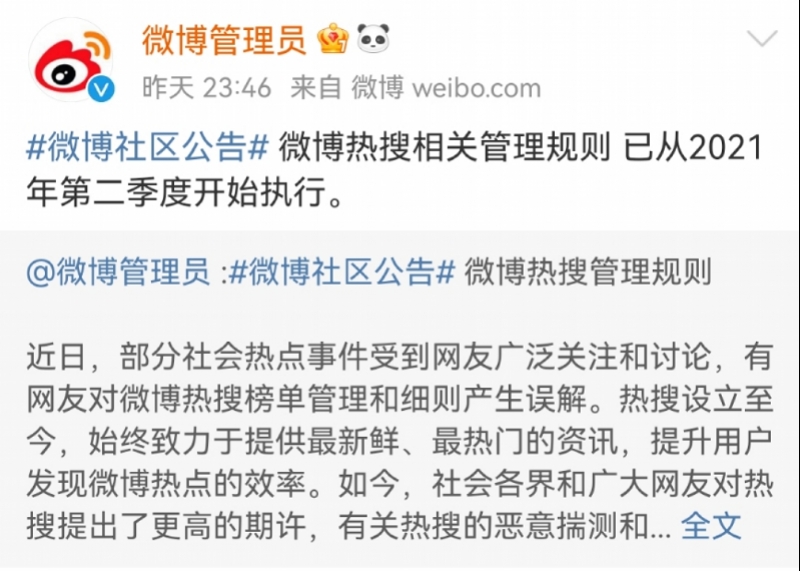

热搜的调控规则

微博为了让热搜榜单生态更健康也做了不少努力。设置了正能量推荐位,大力推广正向内容。例如一些对社会有特殊贡献的人物事迹会被置顶。而且为避免同一内容的密集展示也有位置调控,对于同一明星话题会有限制。

这些调控规则体现了微博的社会责任感。不能让热搜成为不良信息以及单一内容的聚集区,通过规则来引导内容走向积极正面,多方面符合大众需求。

“热搜玩法”的转变

随着微博不断的整改和算法优化,简单粗暴靠水军买热搜的难度增加。于是出现一种符合规则的“热搜玩法”。比如一些公司会按照规则去策划话题,提升话题热度,不再单纯靠虚假数据。

这是一种进步,但这个过程中仍然需要警惕新产生的问题。虽然符合了规则,但目的可能还是为了商业利益,缺乏真正的价值内涵。

热搜的治理与发展

热搜榜从诞生起就在不断发展,多方都在参与它的治理。平台不断调整规则,公众有了更高的要求,监管方也在监督。热搜榜具有公共性,所以对内容导向要有引导和限制。像公共事件和娱乐内容要有比例规定。这样才能避免出现损害公众知情权的情况。

大家怎么看待如今热搜榜上花钱买热搜以及热搜算法背后的这些现象?希望大家点赞、分享并在评论区告诉我。