文章内容在此处输出

在这个直播带货火爆全网的时代,直播间的人气数字常常让我们惊叹。但你可曾想过,那些动辄数十万、上百万的观看人数和点赞量,有多少是真实的?又有多少是通过操纵“粉丝”造出来的假象?

揭秘造假手段

操纵“粉丝”制造直播间人气,软件是关键。就像杭州判决书中提到的直播场控软件,它能集中控制大量手机,批量操控快手账号,可对指定直播间进行点赞、送礼物、评论、关注等。这种软件就像是造假的“法宝”,让主播们轻松提升各种数据。比如,主播花点钱就能让几百人的直播间瞬间看上去有上万观众。

除了软件,还有专业的刷量团队。有些工作室专门从事这类业务,他们掌握着大量账号资源。只要主播有需求,他们就能迅速组织账号进入直播间进行互动,营造出热闹的氛围。这些账号可以按照要求发送固定评论,让观众误以为很多人在积极参与。

行业造假现状

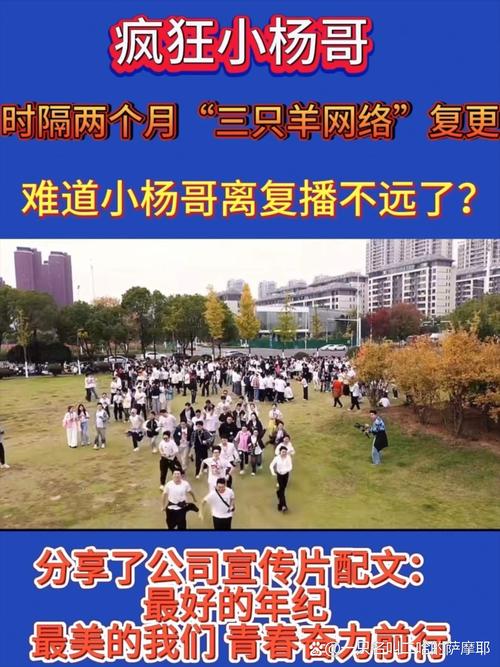

直播行业数据造假现象非常普遍。现在打开各大直播平台,很多中小主播的数据都有注水嫌疑。曾经有媒体调查发现,一些腰部主播声称有几十万粉丝,但实际活跃观看人数可能只有几千人。而且数据造假已经是公开的秘密,大家都心照不宣。不少主播坦言,如果不刷量,根本没人会关注到他们。

造假之风还在不断蔓延,从单一的数据造假发展到全方位造假。以前可能只是刷点赞量、关注数,现在连送的礼物数量和销售额也能造假。有些主播在直播间宣传的销售额高达数百万,但实际到账可能只有零头。这让整个直播行业的数据变得越来越不可信。

造假利益链条

在这个造假产业链中,软件开发者是源头。他们开发出各种场控软件,明码标价卖给主播或刷量团队。开发成本并不高,但售价却不菲。有些软件一年的使用权限能卖到上万元,利润十分丰厚。然后是刷量团队,他们从开发者手中购买软件服务,再以稍高的价格提供给主播。最后是主播,他们为了吸引更多真粉丝,提高收入,愿意花钱购买这些服务。

商家也是这条利益链中的一环。有些商家为了提高产品销量,会主动要求主播刷量,制造爆款假象。因为人气高的直播间能吸引更多消费者下单。他们认为这是一种营销手段,哪怕有水分,只要能带来更多流量就行。但这种行为最终损害的是整个市场的健康发展。

造假危害影响

从消费者角度看,造假严重误导了他们的购买决策。消费者看到直播间热闹的景象和高销量数据,往往会觉得产品很受欢迎,从而冲动下单。但收到商品后却发现质量与宣传不符,这极大地损害了消费者的权益。从长远来看,会降低消费者对直播购物的信任度。

对市场竞争来说,造假破坏了公平的环境。那些靠真实内容和优质产品吸引观众的主播,可能会因为数据不如造假的主播而得不到应有的关注和资源。这导致劣币驱逐良币,让真正有实力的主播难以生存,阻碍了直播行业的良性发展。

监管难度挑战

监管数据造假难度很大。首先,造假手段不断更新,技术门槛高。刷量团队和软件开发者为了逃避监管,会不断改进技术,采用更加隐蔽的方式造假。监管部门要想掌握这些技术,需要投入大量的人力和物力。其次,取证困难。造假的证据往往存在于虚拟的网络空间,容易被删除和篡改。要找到完整和有效的证据来证明造假行为,并非易事。

而且,直播行业发展迅速,涉及的平台众多,利益关系复杂。不同平台的规则和管理机制不同,监管标准难以统一。这使得监管部门在执法时面临诸多掣肘,难以全面有效地打击数据造假行为。

解决方法建议

要遏制直播间人气造假,法律手段必不可少。像杭州法院判决案件一样,加大对造假者的处罚力度,提高违法成本。对于实施造假行为的个人和企业,要进行严厉的经济处罚和刑事追责。只有让他们付出沉重的代价,才能起到震慑作用。

同时,平台要承担起主体责任。加强自身的技术监测能力,建立更加完善的数据分析系统。一旦发现异常数据,及时进行调查和处理。对于违规主播,采取警告、限流、封号等措施。另外,平台也应该引导主播树立正确的发展观念,鼓励他们靠真实内容和优质服务吸引粉丝。

你对直播行业的数据造假现象有什么看法?如果你觉得这篇文章有用,欢迎点赞和分享!