在疫情期间,公民隐私权与所谓公众知情权的平衡是个痛点。一公司为防控之名泄露公民隐私,个人随意转发隐私信息,这都值得关注。

案件经过

在重庆,渝北法院受理了这场独特的案件。重庆某营销策划有限公司在自己公众号发布包含赵某等一万多人详细个人信息的文章。赵某勇敢地站出来,将该公司告上法庭,要求道歉并赔偿1元精神损害赔偿金。这一过程,体现出公民对自身隐私权的重视,不再任人侵犯。赵某在自己的隐私被大量公开,包括身份证号之类敏感信息泄露的情况下,坚决维权。这一动静不仅涉及到他个人,还牵扯到了那一万多个隐私被泄露的人。

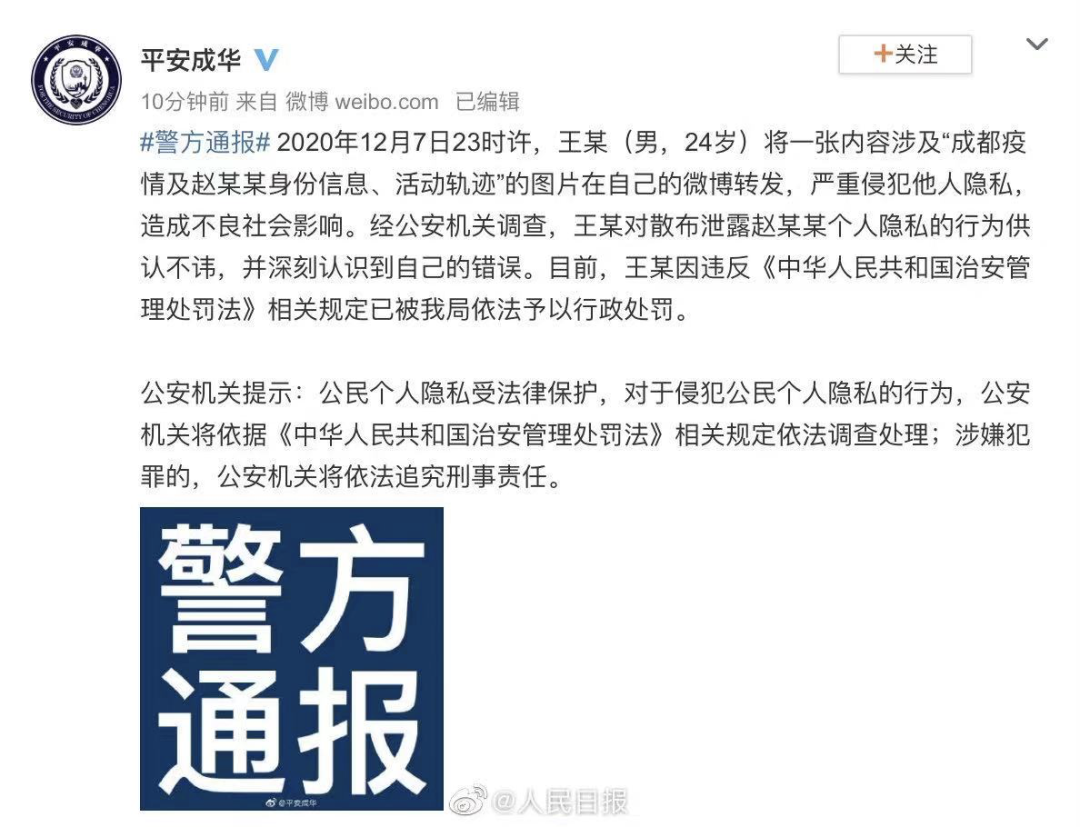

这个事件并非孤立存在。像在四川成都,王某转发涉及他人身份信息、活动轨迹等内容的图片,也造成他人隐私被侵犯,不良影响随之产生。

公司行为的不当之处

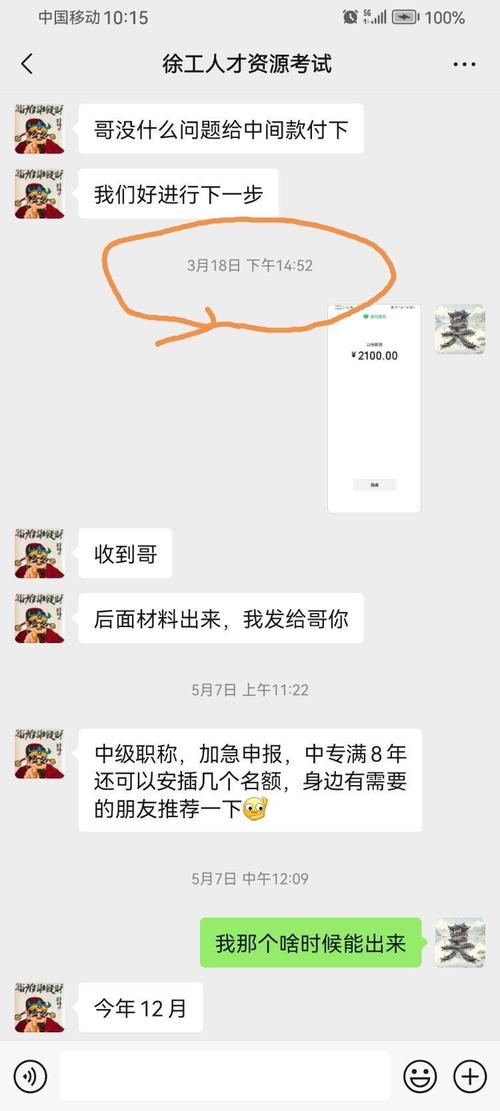

该公司以防控为由,未经授权就发布公民隐私信息,这显然是不合理的。“目前是非常时期,没有什么东西比安全和生命更重要”“目的在于希望涉及到的群众主动配合官方”这听起来像是在为大众考虑,然而这掩盖不了其侵犯他人隐私的本质。公司在明知自己没有权力这样做时,还擅自公布包括姓名、身份证号等在内的隐私信息。这种行为是对公民基本权利的践踏。

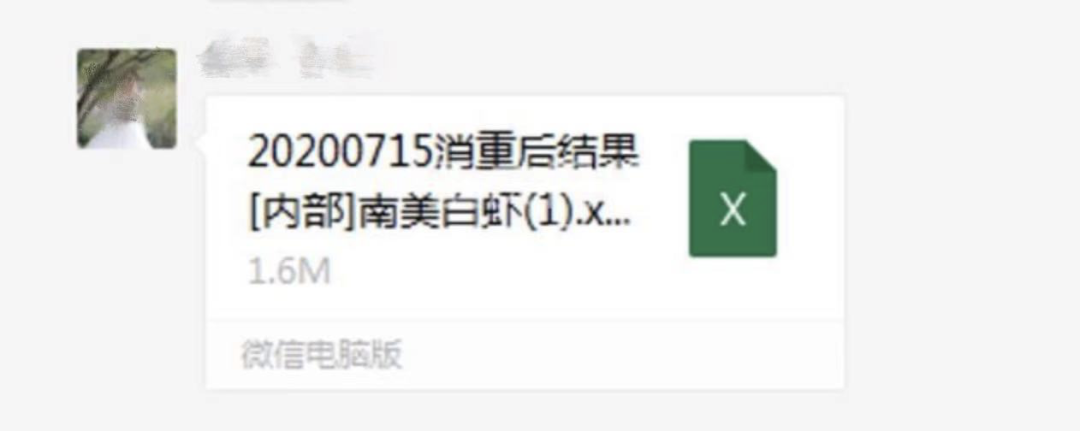

这种不当行为造成的后果极其恶劣。信息不但被大量浏览转载,还能下载,于是遭到了广泛的二次传播,赵某的个人隐私被严重泄露,还可能导致赵某人身、财产安全面临巨大风险,对他的日常生活和人际交往造成恶劣影响。

法律依据

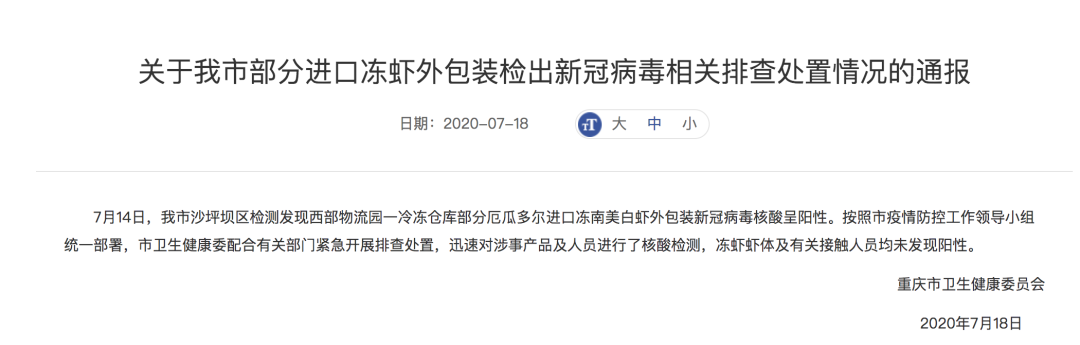

根据法律规定,任何单位和个人未经被收集者同意,都不得公开如姓名、年龄、身份证号码、电话号码、家庭住址等个人信息。只有因联防联控工作需要,并且经过脱敏处理的才可以。中央网信办早就有通知明确这一点。早在2月出台的通知,就为这类事件弹好了前奏。

这一法律规定从多方面保护了公民的权益,无论是出于何种目的,只要是非法定的公开个人隐私信息行为,都是不应被允许的。它没有给那些以所谓正当目的侵犯他人隐私的人留下可钻的空子。

法院判决的合理性

渝北法院的判决是合理公正的。法院认为该公司的行为恶劣,做出了让被告在其注册管理的公众号及权威报纸刊登书面道歉信向原告赵某道歉,并赔偿原告赵某精神损害赔偿金1元的判决。这1元赔偿数额虽小,却有着很强的象征意义,表明公司的行为是侵犯了赵某的合法权益的。

这一判决也给社会带来了积极的导向。说明不管是什么公司,在没有合法依据的情况下,都不能随意侵犯公民个人信息,不然就得承担法律责任。

公民应如何做

对于普通公民而言,面对一些所谓涉及他人隐私的信息,绝不能因为好奇或者不当目的进行转发。像这个案件中的,如果有人下载了涉及一万多人隐私的名单并且在微信群转发传播,这也是在侵犯公民隐私权,甚至可能涉嫌违法犯罪。

大家在看到这类涉及公民隐私信息时,不仅自己要不能参与转发传播,还应该及时提醒身边的亲朋好友删除,防止二次传播给他人造成更大的伤害。比如在家庭群里看到有人发这类涉及隐私的名单,就应该积极制止并告知风险。

隐私权保护的重要性

公民的隐私权一旦被侵犯,就像失去了一层保护膜。赵某在隐私信息被公开传播后,遭遇到的可能人身安全的威胁和心理压力的痛苦是难以想象的。每个人在生活中都有一些秘密不想被他人知晓,这些秘密或许会关乎到人身、财产安全以及正常的社交生活。

在疫情这种特殊时期,更要重视隐私权的保护。不能因为是特殊时期就忽视了公民的基本权利,不然就会造成社会秩序紊乱以及公众的人心惶惶。

这件事给我们敲响了警钟,你在生活中有没有遇到或者发现类似可能侵犯公民隐私的行为?希望大家可以积极评论分享。