金融产品直播营销正在兴起,但其中却隐藏着诸多风险。银保监会28日发布的风险提示,犹如敲响的警钟,让大众对金融直播营销中的风险隐患不得不重新审视。

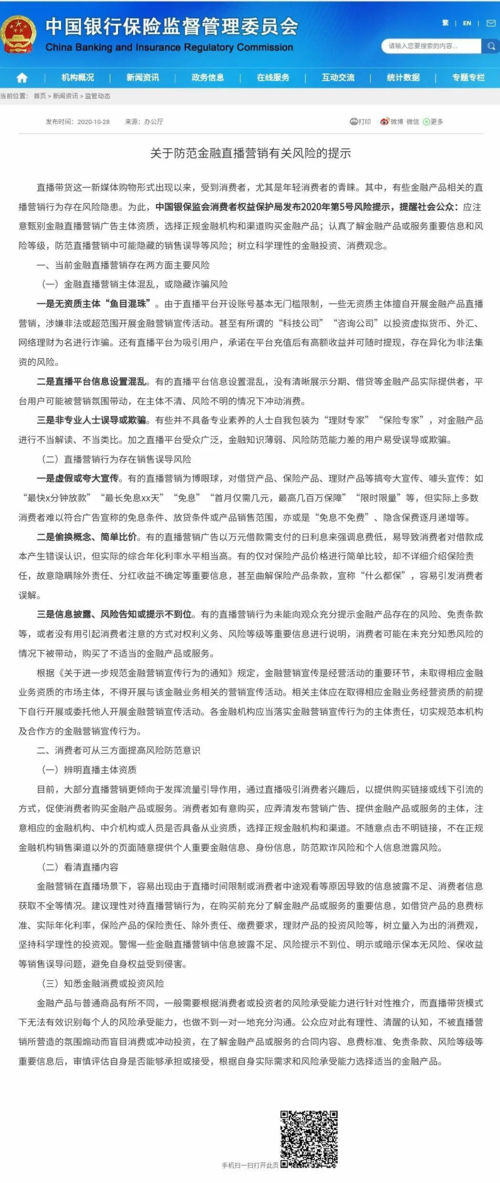

主体资质要认清

如今直播平台众多,从事金融产品营销的主体也鱼龙混杂。我们要知道,正规金融机构有着严格的监管,主体资质明确。在某地,曾经出现过一个号称销售金融产品的小团队在直播,由于缺乏正规主体资质,最后卷款跑路,让众多消费者血本无归。而且很多不正规的主体可能根本没有能力保障后续的服务和风险应对。消费者不能仅仅看直播里的推销话术,就轻易下单购买金融产品,必须要先查看营销主体的资质。在正规的金融体系里,所有交易都是责任明确的,我们要警惕那些主体身份不明就来推销金融产品的情况。

金融产品关系到我们的财产安全,如果主体资质不明,那后续的风险是不可预估的。就如同在建造房屋时,根基都不稳固,房子怎么可能安全。

平台风险不可忽视

有些直播平台为了吸引更多用户,会打出在平台充值后有高额收益且可随时提现的旗号。在某些城市,这种情况屡见不鲜,实则存在非法集资的风险。还有的平台信息设置十分混乱,像借贷、分期类金融产品,没有明晰实际提供者。很多年轻人在这样的平台,容易被营销氛围带动,进行冲动消费。平台用户众多,其中不乏金融知识薄弱和风险防范意识差的,这些人很容易被误导或者欺骗。这不仅仅是平台自身的运营问题,更是对广大消费者的潜在威胁。

当平台的信息不规范时,对于消费者来说就像是走进了迷宫,分不清东南西北,消费者难以找到正确的方向去选择合适的金融产品,甚至会陷入陷阱。

警惕销售误导

直播营销中的销售误导很常见。一些广告用万元借款日利息低来强调借款费用低,但实际综合年化利率很高。例如某些网贷产品,看上去日息只要几块钱,可换算成年化利率就高得吓人。还有保险产品,一些直播仅比较价格却忽略保险责任等重要信息,甚至歪曲条款宣称什么都保。有的直播不充分提示金融产品风险和免责条款等,消费者未充分知悉风险就可能购买不合适产品。这是对消费者权益的严重侵害。

我们在面对此类情况时一定要保持理智,不能被这些看似诱人的说法所迷惑,必须深入了解产品真实情况后再做决定。

直播特性带来的风险

直播的时间有限,很多时候无法完整详细地介绍金融产品。消费者中途观看时更是难以获取全部信息。大部分直播更注重流量引导,先把消费者的兴趣吸引过来,再通过提供购买链接或者线下引流促使其购买。比如说一款复杂的理财产品,在短短几十分钟的直播里很难把投资风险、收益等各种关键信息阐述清楚。就像你走马观花看一个展览,根本不能深入了解展品的内涵一样。

这种直播的特性就导致了消费者很难全面掌握金融产品的信息,从而面临购买到不适合自己产品的风险。

理性对待直播营销

我们必须理性对待金融产品的直播营销活动。在购买之前,要充分了解金融产品相关重要信息。不管是借贷产品的息费标准、实际年化利率,还是保险产品的保险责任、除外责任、缴费要求,亦或是理财产品的投资风险等。树立正确的消费和投资观念十分重要。要量入为出,不能盲目跟风购买金融产品。例如某地有一位消费者在没有仔细了解理财投资风险的情况下,被直播营销冲昏头脑,投入大量资金后血本无归。

这就警示我们,只有理性对待金融直播营销,充分了解信息之后,才能保障自己的权益。

风险承受能力需匹配

金融产品不同于普通商品,普通商品可能只看外观或者实用性,而金融产品需要根据自身风险承受能力购买。直播带货模式很难做到识别每个人的风险承受能力,也无法一对一充分沟通。例如一个保守型投资者被直播推销高风险的股票类金融产品,如果他没有意识到风险过大,盲目购买就可能遭受巨大损失。

了解自己的风险承受能力才能够选择适合自己的金融产品,避免不合适的推荐造成的损失。

大家是否在金融产品直播营销中遇到过类似的风险?欢迎在评论区分享自己的经历,也请点赞和分享这篇文章,让更多人了解金融直播营销中的风险。