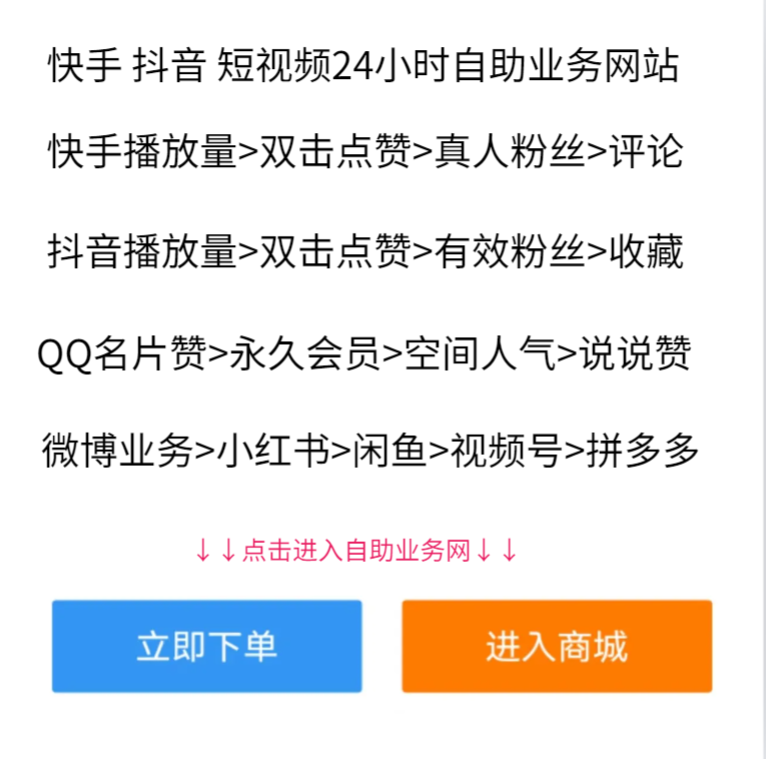

广州警方提供的手机截图显示出刷单任务,这背后的虚假信息靠760元就能上热搜。这种现象看似简单实则规模千亿,破坏互联网生态和社会经济秩序。这很让人震惊,也值得我们深度探究。

虚假信息的炮制

一条微博,借助金钱就能打造出虚假影响力。刘某仅花760元,购买了转发、点赞和粉丝。而马某在平台发布链接就能操作。这反映出制造虚假流量是如此简单,只要有钱就可以在网络上制造所谓的热度。这已经违背了网络信息传播的真实性原则。网络是大家获取信息的重要来源,这样的造假影响大众判断。

这里涉案团伙从2020年4月就开始运营。为了获取广告费用,通过炮制爆文来获取流量,还包含大量谣言信息。这对广大网民是一种欺骗,严重扰乱了社会秩序。

平台经营者的说法

平台经营者陈某表示一年接几十万条订单,没时间核查推文内容。只是简单对涉政、涉黄、涉暴力不推,其他真实性不管。这样的放任态度是虚假流量猖獗的原因之一。这种随意性,让各种虚假内容有了滋生的温床。

很多网络平台如百度搜索“点赞平台”就有2400万个链接。可见这样的现象是多么普遍。这些平台缺乏有效的管理和责任意识,才导致虚假流量产业链如此庞大。

参与者的操作

在一些刷量活动中,还有着相应的“剧本”。参与者按照要求写评论,不符合还得重写。这说明了虚假流量的制造已经有了比较系统化的流程。甚至有些真实用户也参与其中,主动提供账号或者被留“后门”操控。这些参与者大多是为了赚钱,但他们不曾想自己的行为是在损害整个互联网的公平性。

很多时候,这些行为不会被马上发现,直到虚假信息已经传播开,可见这些刷量手段多么隐蔽。

违法的难处

打击这类违法行为存在诸多难处。万勇称很多网络黑灰产业租用境外云服务器,使用国外手机号,雇佣境外人员。这使得调查和取证变得极为困难。在互联网全球化的今天,这样的情况让监管如同大海捞针。

很多时候犯罪分子利用这些手段能轻易逃脱打击。这也让他们愈发肆无忌惮,导致虚假流量的产业链难以被连根拔起。

平台的应对

尽管互联网平台一直在打击“养号控评”和虚假流量,但群控系统在对抗中不断更新迭代。这就像一场猫鼠游戏,平台要不断升级才能应对新的造假手段。可是目前来看,依旧是道高一尺魔高一丈的状态。

一些平台虽有打击措施,但虚假流量仍然大规模存在。这说明平台在监管、技术等方面还存在不足,需要不断完善。

造成的危害

虚假流量遍布各大平台,从浏览量到交易量都能刷。这会误导消费者,还破坏市场公平竞争。如果一家企业靠刷量而不是产品质量获得商机,那对真正努力的企业是不公平的。

这种现象也让网络生态变得乌烟瘴气。大众难以获取真正有价值的信息。长此以往,互联网的公信力会不断下降。

看到这里,大家是否觉得当前治理虚假流量迫在眉睫?希望大家点赞、分享,也欢迎在评论区分享自己的看法。