二十年前,网络还是个新奇事物,网速虽慢,但那吱嘎作响的“猫”却带我们进入一个前所未有的世界。我们从网络中获取新知识,那感觉至今难忘。而如今,移动网络普及后,乱象丛生。这其中的变化与问题,值得深究。

二十年前的网络初体验

二十年前的网络世界很纯粹。那时候,能用“猫”拨号上网的人多是对新鲜事物好奇的人。以大学文化程度者居多,他们通过BBS聊天交友。上网费用虽贵,网络公司处于不断投资阶段,可网民们收获的是新奇与知识。在那个相对纯净的网络空间里,大家互相分享见解。而如今,网络高速发展,这种纯粹的氛围早已消失不见。现在回想起来,二十年前上网时那种单纯探索新世界的美好,再也回不去了。

随着时代发展,网络普及程度更广。以前是一小部分人的探索,现在几乎人人都可触网。

移动网络普及后的低头族

移动网络的普及是把双刃剑。它让人们随时随地可上网,然而很多人成了低头族。在马路上,时而能看到一些人只顾看手机,不注意交通安全。他们沉浸在手机的世界里,忽略了现实中的危险。这不是个别现象,而是一种社会常态。

而且,这些低头族在网络上多是进行娱乐化的内容消费,很少是像二十年前那样专门探寻知识和信息。网络的功能在发生扭曲,从最初的获取知识变成了现在的消遣娱乐甚至是有风险的行为习惯。

微博沦为骂战之地

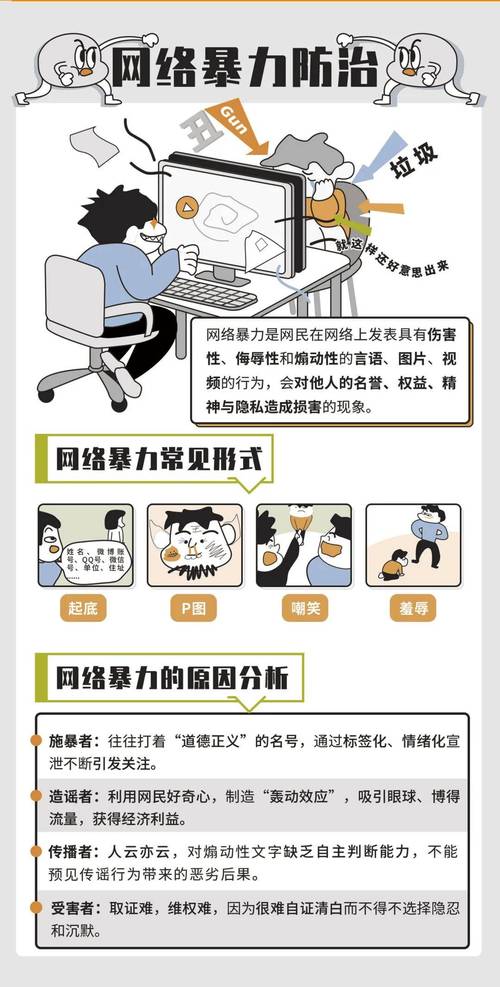

微博本应是个公共社交平台。可是现在,却沦为群体骂战的角斗场。这里成了情绪的发泄地,每天有成千上万的人恶言相向。而且背后还有引战撰文小组在操纵。这些人高度组织化,为了炒热话题煞费苦心。他们挖掘策略陷阱,一环套一环地将网民卷入其中。

这背后有着利益的驱使。平台算法只看流量,流量大就有更多广告利润。于是一些不良言论充斥在微博里,而理性客观的话题反而无人问津。

网络趣味低俗化

网络趣味走向低俗化的趋势很明显。就如经济学中的“格雷欣法”,劣币驱逐良币。在网络上,理性客观的话题、科普类知识得不到流量青睐。反而是那些耸人听闻的妄言能吸引大量的流量。像我参加微博的“广告共享计划”,写科普题材只能得到很少的流量,总共才挣了3.20元。这就促使很多人倾向于发布低俗的内容来博眼球。

大V的盈利之道

在网络上有些大V的盈利模式很奇特。他们故意发表一些极端观点,遭到很多人的谩骂。但他们却很高兴,因为被骂意味着被更多的人看到。看到的人多了,就会有更多的人点击附在后面的广告。这样一来,他们就能获得更多的收入,知名度也随之上升。这是一种畸形的盈利模式,却在网络上大行其道。

国外网络的乱象

网络大乱斗并非国内独有,国外也一样。像Facebook、Twitter等国外社交媒体也充满问题。例如Twitter为了盈利,雇佣网络写手制造话题,甚至用AI冒充用户哄抬骂战。马斯克想要收购Twitter,但Twitter不愿交出虚拟用户、网络机器人的秘密,因为这关系到它的盈利根基。这一切都是为了盈利而不择手段的表现。

网络从最初的纯净美好发展到现在的乱象丛生,背后原因复杂多样。你觉得网络还能回归到当初那种和谐、充满知识分享的状态吗?