在生活中,大家可能都有对某些品牌独特的情感和认知。徐忠对星巴克十年的热爱,却因为一次被店员提醒消费而开始动摇,这其中反映出的问题既让人心酸又引人深思,像徐忠这样的经历者不在少数。

星巴克与徐忠的往昔情谊

曾经的徐忠是忠实的星粉。他把星巴克视为移动办公室,延续着他的职场安全感。附近门店的店员都认识他,给他推介新豆子或者周边。那时候他每年花费至少5000元在星巴克上。他还非常热衷于向朋友推荐星巴克,介绍其企业文化。他并非不想消费,只是经济状况改变了。徐忠的遭遇并非个例,在像他这样的消费者心中,星巴克曾经的形象是温暖包容的。

然而事情却发生了变化。徐忠虽然基于之前对星巴克文化的理解,偶尔未消费进店无心理负担,可被劝点单那一刻,他的想法开始改变了。他慢慢发现星巴克的一些变化,例如空调变冷、难寻插座,这使得他觉得星巴克的包容性正在逐步消退。

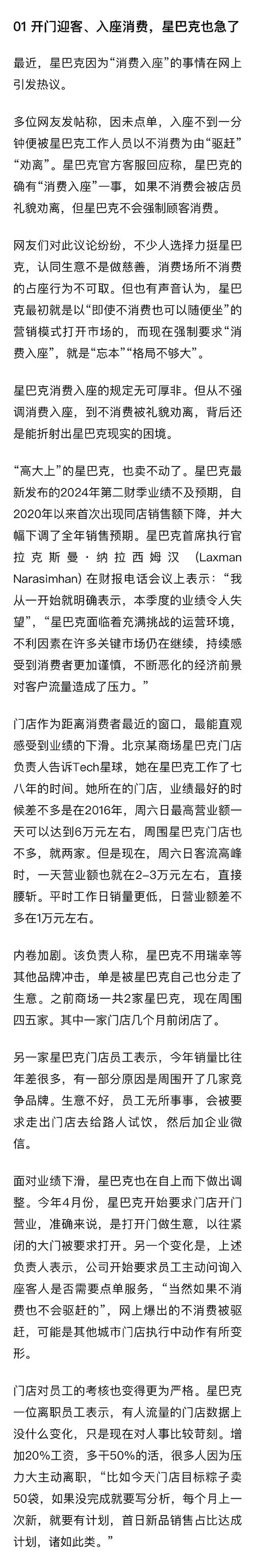

星巴克的政策与现实冲突

2018年星巴克宣布新政策,任何人可入座或用洗手间。可实际上在此之前就有驱赶顾客行为引发过热搜,涉事店员之后还否认。这说明政策和实际执行存在脱节。另外像黄妍的经历,被店员询问是否点单,暗示着“不消费可能不让坐”。这种情况表明,企业宣称的文化与实际门店的操作并不一致,让消费者感觉受到了欺骗。

早在之前就有门店尝试消费入座政策,无奈效果不好。这也反映出企业想在盈利与顾客体验之间取得平衡是相当困难的。

变与不变中的星巴克应对策略

现在的星巴克面临新挑战,想应对国内咖啡价格战。所以在美团、抖音等平台推出低价套餐、代金券。这是星巴克针对市场变化做出的调整。星巴克创始人创造的“第三空间”概念被国人接受,这是其企业文化的成功传播成果,像星巴克气氛组的产生就是例证。

但是,针对美国市场变化,舒尔茨也表示出不同年龄层顾客想法的差异。这说明要想在全球市场维持经营,需要关注不同地域、年龄层的顾客需求,星巴克一直在变与不变间徘徊,努力适应变化。

徐忠们的后续选择

徐忠后来去寻找新的第三空间了,付费自习室、共享办公和快餐店成了他可以停留办公之地。还有人将生活与这种变化融合起来,像一些妈妈把送完孩子去低价小咖啡店拍照发社交平台当作生活的一部分。这种选择既是无奈之举,也是适应市场变化带来的新生活模式。

那些曾经把星巴克当作家一般存在的人,在被区别对待或者体验感下降之后,开始主动探索其他的替代场所或者方式。

星巴克变化背后的原因探讨

星巴克的改变应该是多方面因素造成的。店内资源的规划,或许让其改变插座位置和空调温度。盈利压力的增长,使得部分门店想通过促使顾客消费来增加收入。但这样的改变对于依靠品牌形象和顾客情感维系的星巴克来说,可能会失去一些像徐忠这样老顾客的信任。

市场竞争的日益激烈,让星巴克不得不做出策略调整,某种程度上讲这很难避免。而且消费者群体年龄分层的变化,导致需求的差异,这也可能是促使星巴克改变的宏观因素之一。

消费者的思考与权益维护

消费者对星巴克的改变有自己的看法。很多消费者是基于多年的情感和体验来评判。比如徐忠,他曾经的热爱和现在的失落对比明显。在这样的转变中,消费者拥有的权益需要被重视。当企业改变其运营模式或者文化内涵时,消费者有权要求企业做到宣传与实际一致。

大家对于在这样的商业变革中如何保障自己的权益有怎样的想法?大家是否也有过类似徐忠这样,喜爱的品牌形象突然崩塌的经历?希望大家在评论区分享,也欢迎点赞和分享本文。