曾经的微博是一个充满活力的社交平台,大家在此分享日常、表达观点。可如今,会员屏蔽不了广告、时间线乱序、关注人动态易错过等问题接踵而来,这背后到底怎么了?

微博的历史变迁

微博2009年成立,起初以140字为特色,是单纯的用户观点和日常分享地。但随着发展,它不断扩容,能容纳更多的文字、图片和视频等,生态不再单纯。比如现在的微博界面充斥着各种推广内容,远没有当初的简洁。以前人们上线是看看朋友动态,现在打开很可能先看到一堆广告。

后来微博逐渐商业化。更多的功能加入并非是为了用户体验更好,而是为了广告植入等商业目的。像微博能容纳更多类型内容,也是想吸引更多不同需求的商业合作伙伴,这让很多老用户感到无奈。

各方角色在微博中的关系

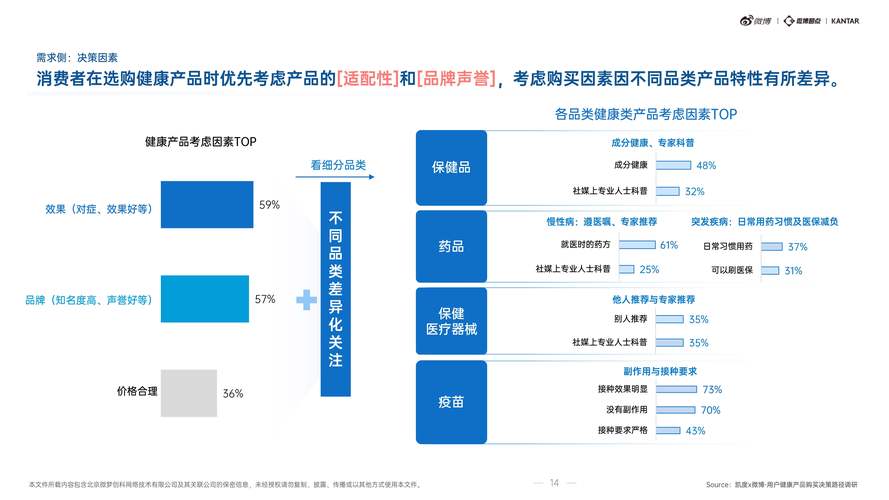

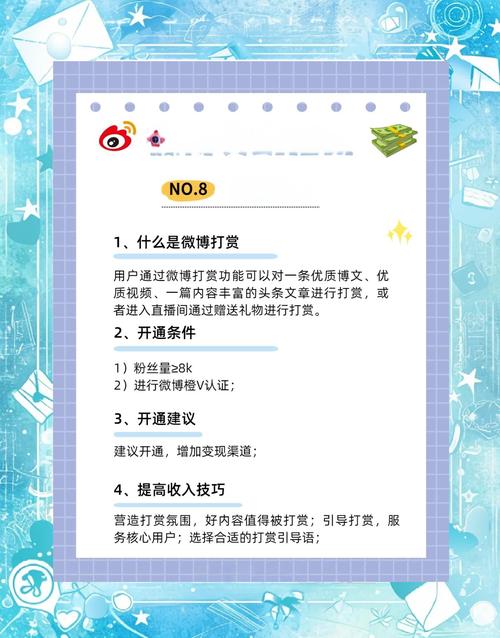

微博中有普通用户、KOL、广告主等不同角色。普通用户与KOL的互动会活跃数据,这数据能吸引广告主。例如一些品牌会找有大量粉丝的KOL做推广。而微博则是要平衡各方关系,既要留住普通用户和KOL,也要讨好广告主。在这个过程中,有的普通用户感到自己被忽略,KOL则在寻求更多变现机会,广告主希望投出去的钱能换来足够的回报。

广告主投放广告时会考虑微博的各种数据,比如粉丝量、互动量等。而KOL往往会积极迎合这些需求,比如买粉买赞现象就在一些KOL中存在,普通用户有时候会被这些虚假数据误导。

微博数据背后的灰色地带

2019年10月的商家找MCN机构投放广告事件就暴露出微博数据的灰色地带,点赞、转发等数据可操作。就拿点赞来说,有些商家给一点钱,就能让一个没什么价值的内容点赞数迅速上升。这里面的黑手就是那些掌握大量微博账号的灰色产业链。

这些灰色产业链的存在,让微博数据变得缺乏可信度。比如一个新出的网红,他可能并不是靠优质内容吸引粉丝,而是依靠买粉买流量迅速崛起,这对那些真正有才华的人是不公平的,真正努力创作内容的人可能被淹没在这些虚假数据之中。

微博的商业化策略

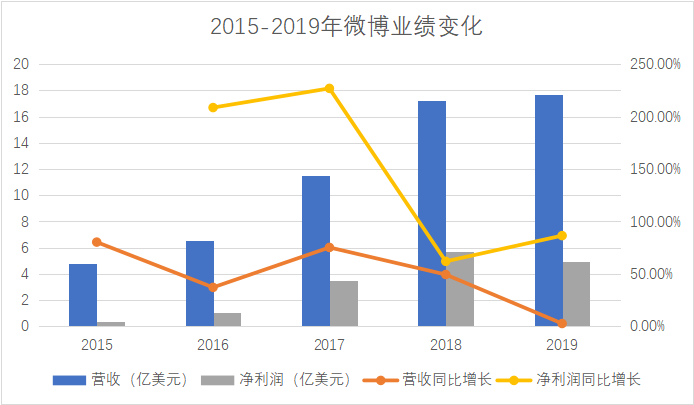

微博一直急迫地想要商业化。2012年屏蔽50万粉丝以上的大号外链,要求签约收入分成,这是微博强化自身在平台广告掌控权的举措。从微博国际版开始出现广告也能看出来,微博不放过任何一个可能盈利的机会。这使得一些原本冲着简洁无广告去下载国际版的用户感到失望。

微博商业化策略的频繁调整,对用户来说很不适应。比如原本熟悉的界面布局因为要放广告而改变,有些用户需要花时间重新适应。而微博眼中,能赚钱才是最重要的,很多时候忽略了用户体验。

微博与其他APP的竞争

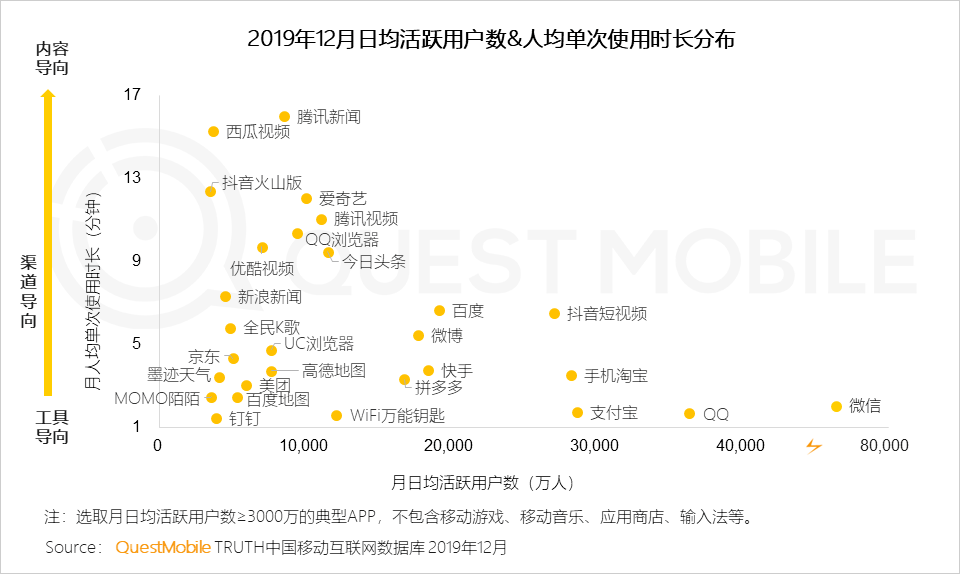

和抖音比较起来,微博在2019年12月的日均活跃用户数、人均单次使用时长上都不占优势。这反映出微博目前面临的竞争压力。抖音以短视频吸引了大量的用户,很多用户在抖音上能得到简单直接的快乐。

相比之下,微博的功能布局显得杂乱一些。微博虽然有短视频、直播等功能,但并没有形成像抖音那样强大的用户吸引力。用户在微博上看到太多广告和杂乱信息后,就会转而去其他APP寻找新的乐趣。

微博发展中的矛盾点

王高飞提出微博的核心是热点和普惠用户的社交媒体,可这两者存在矛盾。比如为了热点,可能会过度推送明星网红内容,就像那些无处不在的热搜,有多少是真正大众关心的,很多是明星营销手段。在普惠用户上,微博并没有做好,因为普通用户越来越觉得自己在微博上受到忽视。

从用户的角度来看,他们希望有一个干净纯粹的社交空间,而从微博的角度,必须要商业化盈利。这两者的矛盾如果不解决,微博的未来发展会更加困难。

你觉得微博在商业化的同时能重新找回用户的信任吗?希望大家评论点赞分享这篇文章。