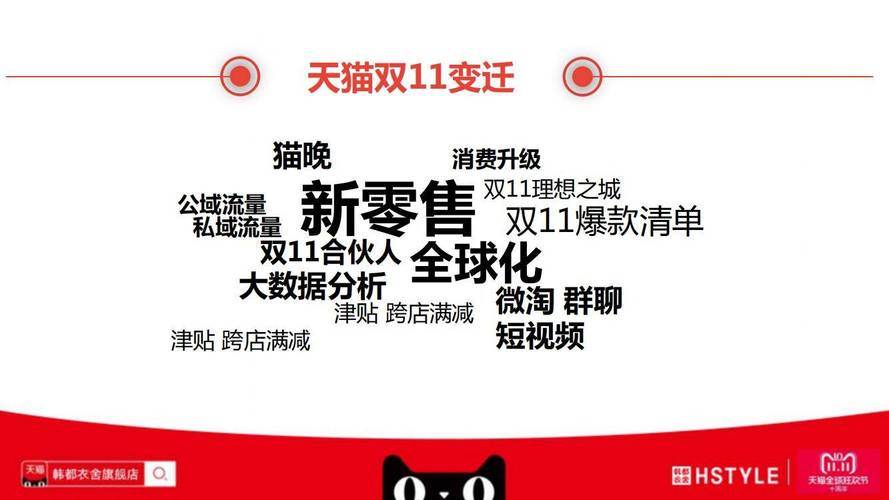

“双11”走到第16个年头,出现许多新变化,从“猫晚”停办到支付互联互通等,这些看点既新鲜又值得深思。

变化一:标志性活动的消失

昔日,“猫晚”是“双11”标配。它曾是一场娱乐与购物紧密结合的盛大晚会。很多消费者会边看晚会边购物。而如今它停办了,这背后反映出商业策略的调整。随着市场发展,此类华丽的晚会可能已经无法带来预期效益。许多电商平台开始精简不必要的营销活动,专注于更直接有效的推动消费方式,例如让利补贴等。

不同地区对这一变化感受不同。像在一二线城市,消费者对“猫晚”的关注度可能更早开始下降。他们有着更加丰富的夜间生活和娱乐选择,“猫晚”对其购物吸引力不大。

变化二:支付互联互通

以前,淘宝只能用支付宝,京东只能用微信支付,这在今年被打破。平台间互联互通带来极大方便。商家受益明显,例如众多淘宝天猫商家可选择京东物流,这有助于提升服务质量。双方对接系统基本完成,让消费者可以在淘宝和天猫APP查京东物流轨迹。这种整合让业务流程更加高效、顺畅。

从数据看,这一变化受消费者期待已久。以前因支付限制导致部分消费者放弃购买,现在消费者选择更多。不同年龄层反应不同,年轻消费者更乐于尝试新的支付组合和购物体验,而老年消费者也会因有熟悉的支付方式而增加购物机会。

变化三:补贴成为关键

补贴是此次“双11”线上线下扩大销售的利器。快手电商数据显示,10月19日“双11”开启时,以旧换新国家补贴领券数超130万张,GMV对比“6·18”增长670%。补贴促使消费者愿意下单。对于商家而言,在总体购买欲望和购买规模调整的背景下,这能有效刺激消费。

线下实体店也靠补贴吸引顾客。像一些大型商场采取满减补贴活动。在商场活动期间,人流量有显著提升,销售额也相应增加。补贴让消费者觉得得了实惠,更愿意把消费前置。

变化四:消费囤货重点转移

过去,“双11”消费者习惯囤货。如今情况不同,消费者下单时间分散,囤货重点已悄然转移。这与市场商品供应充足有关,消费者不再担心过了“双11”就买不到。同时,消费者需求更加多元化,对商品品质要求更高。

例如一些母婴产品,之前消费者会大量囤货。现在家长们会更注重产品的有效期,购买数量更加理性。而且更多人开始关注新鲜、小众的商品,而不是仅仅囤积热门产品。

变化五:直播间消费更需谨慎

直播间如今常态化促销,私域流量上升。但消费者应更加谨慎。江苏省消委会提醒理性看待直播带货宣传。广州市消委会也提醒不能被直播间营销氛围影响冲动购物。因为直播间商品质量参差不齐,售后也难以完全保障。

不少消费者曾在直播间购买到质量不佳的商品。而且一些直播间主播夸大宣传,实际商品并不相符。这让消费者意识到不能只看优惠和宣传就下单。

变化六:未来电商竞争模式变化

未来,非耐用消费品和软性服务消费将更多出现在电商渠道。竞争模式不再单纯依赖降价或性价比激励。像AI会带来多样化、个性化促销。现在一些电商平台已经开始利用AI推荐商品。根据消费者的浏览历史、购买行为等定制个性化促销活动。

以后,商家要提升综合实力才能在竞争中胜出。提升自身服务品质、商品创新能力等都是关键。对于消费者而言,购物体验将更加多元化、个性化。

你是否感受到了这个“双11”的巨大变化?欢迎留言评论、点赞分享。