网络世界中虚假信息登上热搜仅需花费760元,这种现象令人震惊。看似小打小闹却有着千亿规模的虚假流量生意,它背后隐藏的问题值得深思,相关人员也受到了法律惩处。

虚假流量的操作模式

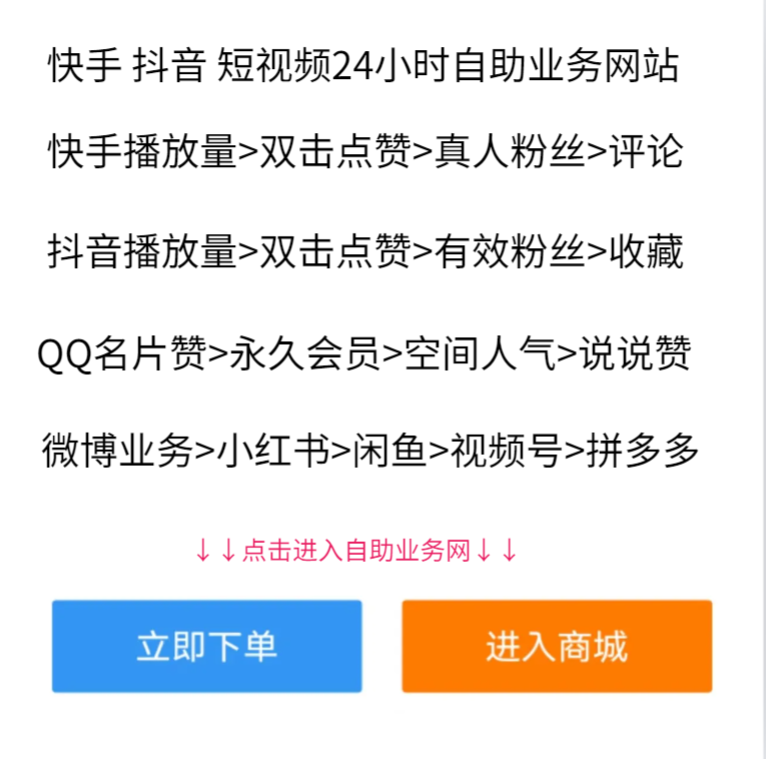

在这个网络虚假流量的黑灰产业中,操作模式简单且有固定套路。像刘某支付马某760元,其中100元买1万转发、160元买2万点赞、500元买10万粉丝。而马某在名为“某某社区自助下单”的平台操作。这平台经营者还称订单一年几十万条。这具体的价格区分就体现出虚假流量明码标价的事实。在百度搜索“点赞平台”能有2400万个链接,证明这种虚假流量操作有广泛存在的温床。

这种操作模式已细致到具体的分类价格,还有专门接单的平台,这些平台运营非一日之功。从刷量的类型到平台接单的海量情况,反映出其背后操作模式的成熟,它涉及的金额虽小,但架不住参与的人员和平台众多,从而汇聚成巨大规模。

真实性审核缺失环节

运作过程中的审核缺失是虚假流量黑灰产业发展的重要因素。像平台经营者陈某称每天只抽查推文内容,涉政、涉黄、涉暴力不推,真实性难以核实。马某也没审核微博真伪,等发觉虚假时已无法阻挡传播。这充分表明在虚假流量产业链上多个环节都缺乏对内容真实性的关注。

像这种热度、点赞、转发在无审核或者简单抽查审核下产生,是造成虚假信息泛滥的直接原因。其结果就是不实信息顺利登上热搜,对广大网民造成误导。若每个环节都严格进行真实性审核,虚假流量便难以滋生,它将阻断虚假流量制造虚假热度的路径。

黑灰产业中的参与者

这个千亿规模的黑灰产业有着众多类型的参与者。办案民警发现涉案团伙自2020年4月以“广州某某文化传播有限公司”运营,靠炮制网络“爆文”,发布谣言吸引流量赚广告费用。还有人研发出“直播神器”虚增流量。对这些参与者而言,利益的驱使使他们忘记了应遵守的道德与法律底线。

真实用户也被卷入其中,一些为了赚取费用提供账号给刷单团伙,甚至让自己的账号有被操控风险。小到普通用户,大到专业运营团队都参与其中。参与者们已经完善了从创作虚假信息到提供刷量渠道等各个环节的布局,才让这个产业链不断扩张。

涉及的相关法律问题

从法律角度出发,网络虚假流量黑灰产业链违反多项法律。万勇指出根据不同的事实和行为性质,主要违反反不正当竞争法、电子商务法等。但因其租用境外云服务器等现在异地操作手段越来越多。

打击存在诸多困难,调查取证便是大难关。这就导致这些违法行为容易成为漏网之鱼。有了法律却难以使违法者受到应有的惩处,给这些网络虚假流量产业提供了滋生的有利环境,影响整个互联网生态的健康发展。

平台的应对措施与困境

各个互联网平台面对这种现象一直有在打击“养号控评”及相关的虚假流量。可新的问题是群控系统在不断对抗中更新迭代。这意味着平台在打击虚假流量的道路上不能一劳永逸。

平台要应对不断升级的刷量手段,如果平台不能在此方面加大投入或者更有效地阻止虚假流量滋生,就会导致更多不实消息占据人们的视野,导致平台长期积攒的信誉受损,也破坏平台内营商环境。

对网络生态的破坏

虚假流量黑灰产业对互联网生态有着巨大的破坏力。从浏览量、点赞量到交易量都可刷,这些虚高的数据破坏了互联网的真实生态和社会经济秩序。本该根据真实的受欢迎程度排序的内容被搅乱。

这会让众多创作者、商家等失去公平竞争的环境。他们即使生产出优质内容也可能被虚假流量挤压。互联网成为这种充满虚假数据的温床,日子久了网民对网络信息的可信度就会下降,长久必然危害整个互联网的可持续发展。

最后想问一下各位读者,对于打击网络虚假流量黑灰产业链你们有没有什么好的建议?希望大家踊跃评论,也欢迎点赞和分享这篇文章。