直播造假现状

当前直播市场看似繁荣,实则水分很深。虚假流量支撑起直播间的热闹景象,在各大电商、生活服务和社交媒体平台,数据造假无处不在。直播平台成了重灾区,数据造假已形成完整而庞大的黑色产业链,渗透到行业的各个角落。

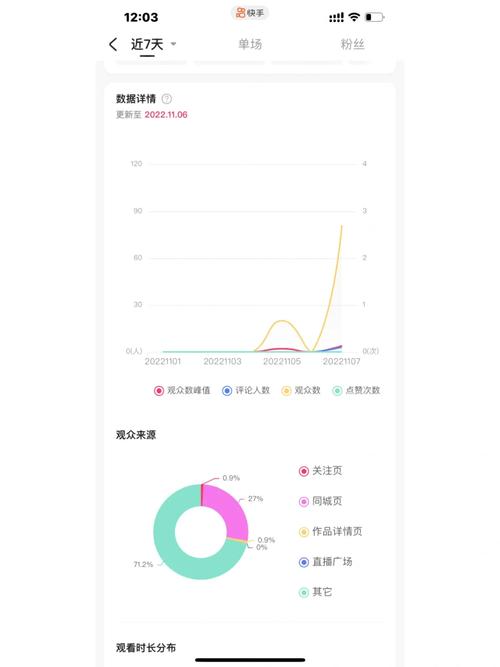

据了解,很多直播间呈现出的观看人数、点赞数等数据,与实际情况相差甚远。一些中小直播间看似观看人数过万,实际真实观众可能只有寥寥几十人,虚假繁荣背后是数据造假的泛滥。

造假常见手段

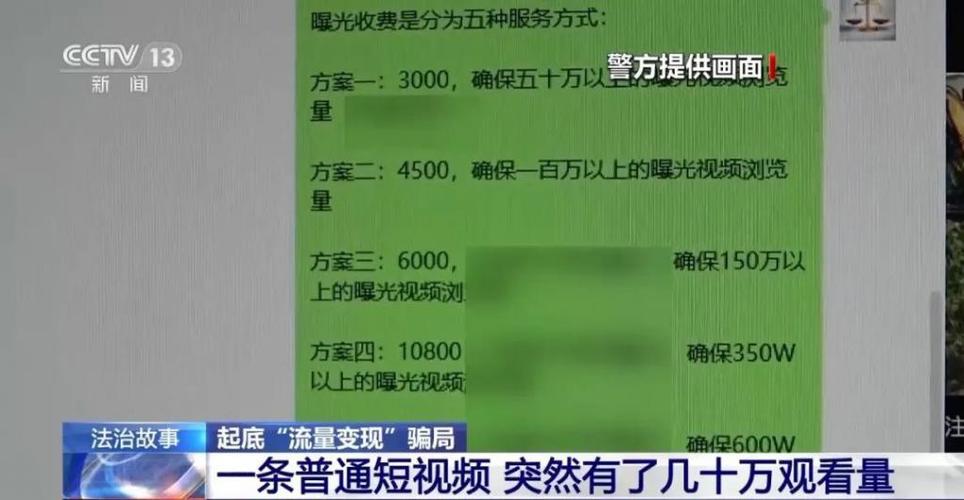

常见的直播数据造假手段包括人工刷单走量和利用软件工具。人工刷单是组织人员专门去刷直播的各项数据,如点赞、评论、观看时长等。利用软件平台和“软件机器人”账号刷数据更为隐蔽,它们能模拟真实用户行为,批量自动操作。

比如,一些刷量软件可以按照预设设置大量账号同时进入直播间,进行虚假互动。这些软件操作简单,成本低廉,成为数据造假的常用工具。

造假推波助澜

现代信息技术发展,在给直播市场带来便利的同时,也为数据造假提供了便利。造假门槛和成本极低,很多人只需一台电脑和相应软件就能参与数据造假。

在利益驱动下,部分直播平台不但不打击造假,还亲自下场。当少量观众观看直播时,平台会在后台大肆扩大在线人数,有时扩大几十乃至上百倍,这种行为严重破坏了市场的公平竞争环境。

造假利益链条

虚假流量背后是巨大的利益链条。直播者靠虚假流量吸引眼球、提升商业价值,能拿到更多合作机会与广告代言。直播平台以此吸引更多直播者和受众,进而吸引大量广告商入驻。投资公司则把虚假数据当噱头,吹大资本泡沫。

比如某些新主播靠虚假流量迅速蹿红,获得了与大品牌合作的机会。一些小平台靠虚增数据吸引投资,估值一路飙升,但实际业务并无起色。

识破刷量痕迹

刷量平台并非毫无破绽。通常阅读数与评论数明显不匹配,点赞数和观看时长也不符常理。通过分钟级流量监测,能轻松识破一些基础的造假手段。

专业人员构建“刷量模型”,把控刷量节奏,模拟真实数据变化。然而造假手段也在不断进化,一些高明的造假很难被普通方法识破。

监管困难重重

虽然国家在2019年就发布规定禁止流量造假,但监管依然困难重重。专业造假机构采用“业务推广”等方式游走在监管灰色地带,利用人工智能技术模拟真实流量,让监管机构真假难辨。

虚假流量短期营造繁荣假象,最终损害各方利益。消费者可能因虚假数据被误导消费,品牌方可能因虚假合作受损,而行业的信任基础也会被不断侵蚀。

面对直播数据造假这一行业顽疾,你认为怎样才能有效遏制这种现象?欢迎大家评论留言,点赞并分享本文。