3·15舆情高峰聚焦

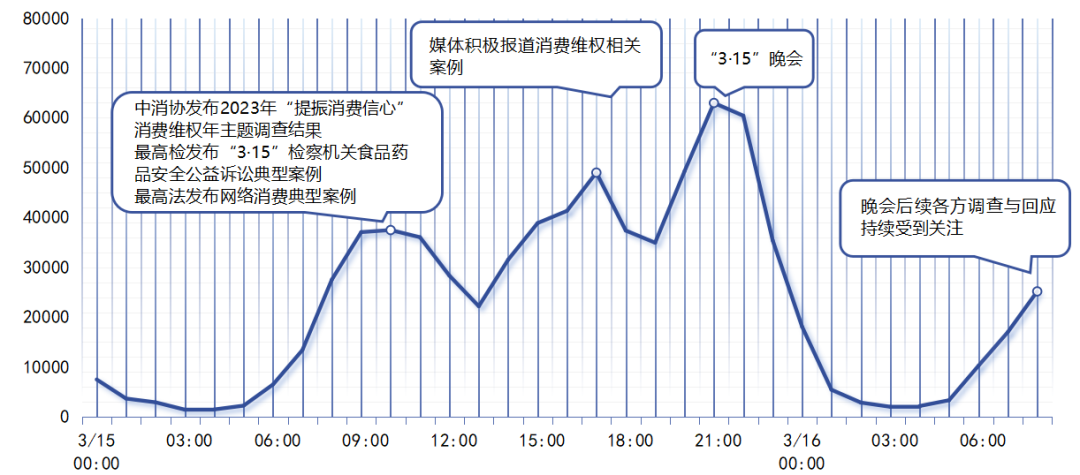

3月15日当天舆情可谓一波三折。10时左右,中消协、最高检、最高法等部门的行动引发关注,形成第一个峰值。如中消协的调查报告、最高检的公益诉讼典型案例、最高法的网络消费典型案例发布,吸引了各方目光。下午,媒体积极报道消费维权案例,网络直播等多领域负面情况曝光,造就第二个峰值。这充分展示了这一天在消费维权领域的话题热度集中爆发。

当天20时,央视“3·15”晚会的举行更是将舆情带向高潮。晚会曝光多个重点案例后,当地部门和涉事企业快速回应。舆情在21时达到最高值,从这个时间节点可以看出,央视“3·15”晚会在消费维权舆论中的重大影响力。

重点案例引关注

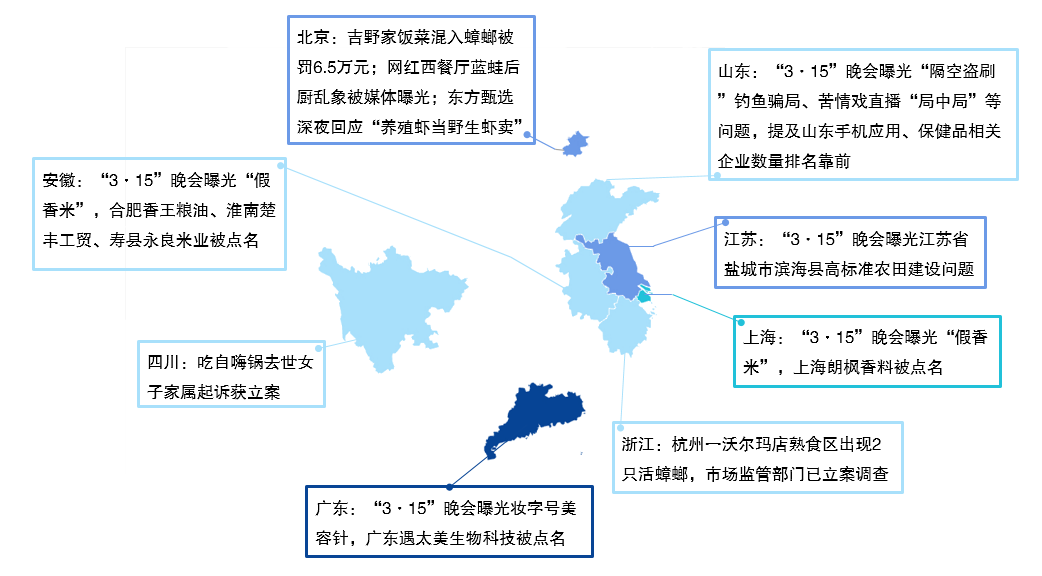

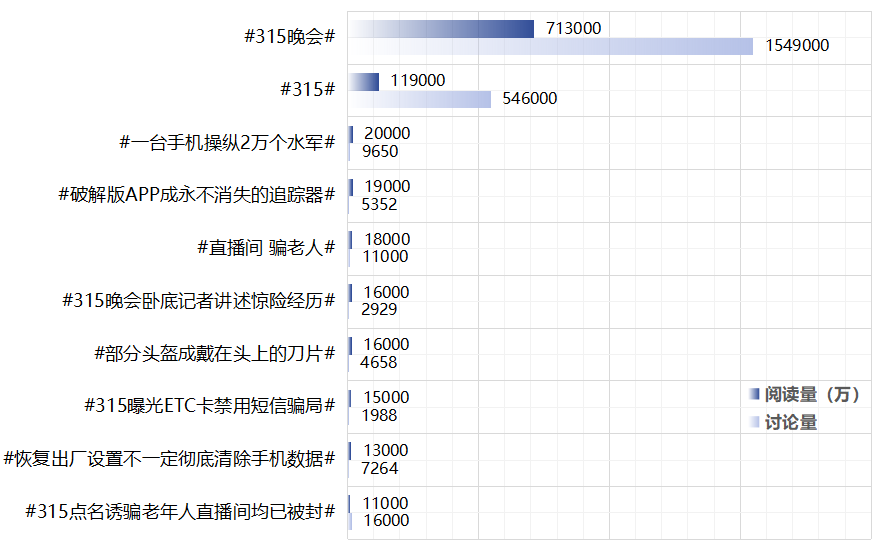

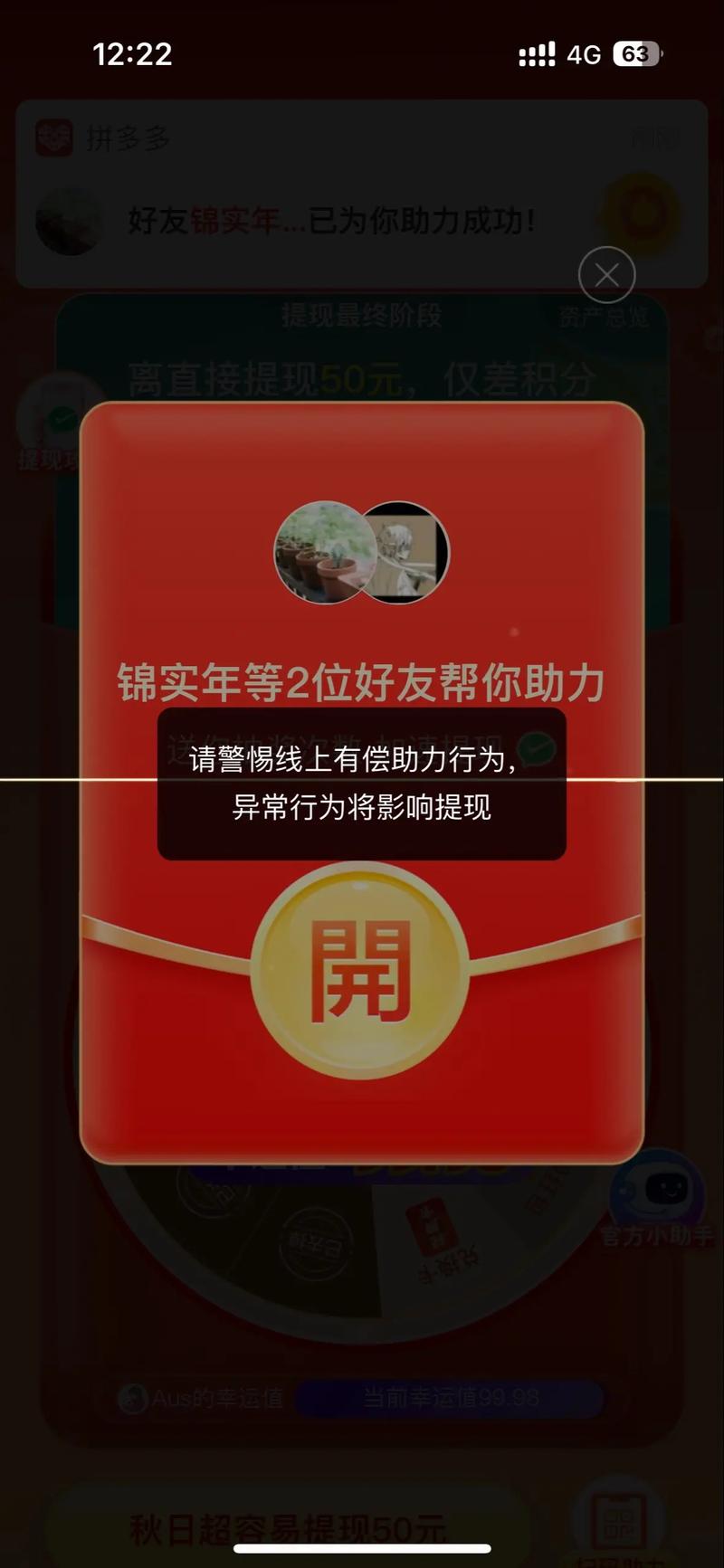

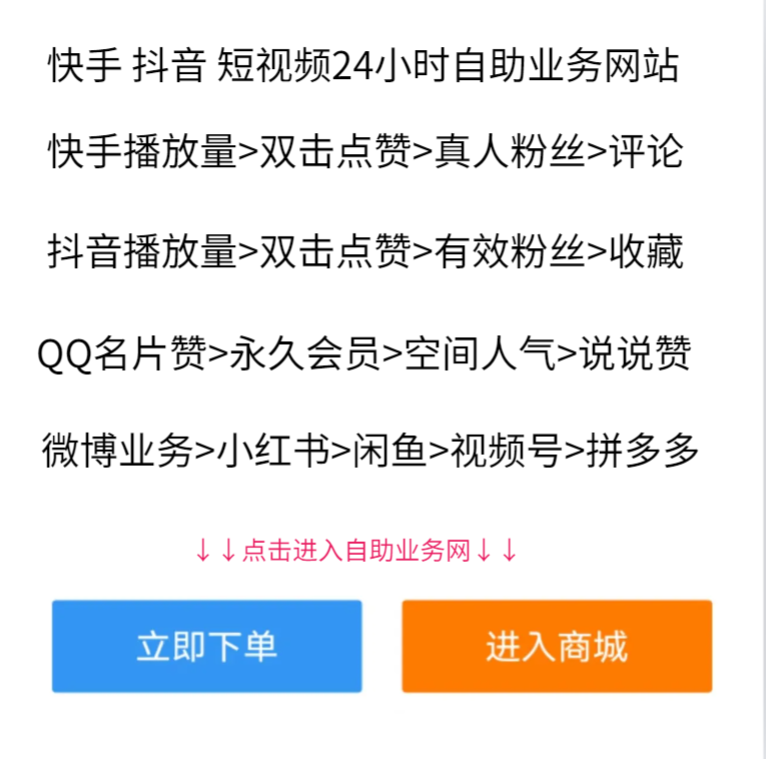

晚会曝光的案例涉及多个领域。像是网络水军、破解版App、网络直播等,这些案例反映出网络环境中存在的各种乱象。网络水军破坏了公平的网络竞争环境,破解版App侵犯软件开发者利益并可能带来安全隐患。还有“隔空盗刷”短信骗局、手机数据彻底清除难等问题,严重威胁消费者的财产和信息安全。消费者在使用手机等设备时,可能会因这些隐患遭受损失。

食品安全案例也备受瞩目。食品安全一直是大众关心的焦点,一旦放松监管,不法分子就容易赚“黑心钱”,使食品安全成为行业顽疾。一些小作坊、黑工厂可能在生产过程中使用劣质原料、违规添加剂等,危害消费者身体健康。

企业回应遭质疑

在消费维权事件中,企业回应至关重要。然而部分涉事企业的表现却不尽如人意。有的医美企业在面对产品原料配方、注射过程等质量问题时,其回应存在明显推责嫌疑。它们虽宣称“已停售”,但这并不意味着能逃避责任,而且企业历史违规被罚情况还被媒体深挖报道。这种做法无法让消费者满意,也显示出企业没有真正把消费者权益放在首位。

消费者期望企业能够直面问题,开诚布公地道歉并积极整改。只有这样,企业才能重新获得消费者的信任。而涉事企业当前的态度和做法,无疑在消耗自身的品牌信誉和公众形象。

弱势群体权益待保障

老年人权益维护保障问题也暴露出来。在消费场景中,老年人可能由于缺乏信息、防范意识薄弱等原因,更容易成为消费陷阱的受害者。如今的一些保健品销售骗局、养生服务诈骗等经常把目标对准老年人,这反映出整个社会在老年消费群体保护方面存在漏洞。

舆论认为,相关部门应该重视这一群体的权益保障,关注根源问题并加以改善。可以通过加强宣传教育提高老年人的防范意识,也可以加强对针对老年人消费市场的监管力度。

行业监管受期待

消费维权领域各行业监管成为重点关注对象。在景区方面,景区安全事故不管问题大小,关键在于是否坚持以游客人身安全为重。一些景区可能在设施维护、安全管理等方面存在漏洞,给游客带来潜在危险。地方监管部门的处置能否获得舆论肯定,需要更有力的处罚和持续跟进的机制建设。只有建立长效监管机制,才能确保景区安全。

在电力器材质量安全方面,行业层面需要加强监管协同,确保整改质量安全规范落地。从原材料采购到生产制造、安装验收等各个环节,都需要严格把关。这不仅关系到电力系统的安全稳定运行,也关系到广大用户的用电安全。

高标准农田建设隐患

高标准农田建设本是利于农业发展的重要工程,但如今却隐患冒头。违规行为贯穿水泥管制造企业、施工方、监管等多环节。这些问题不仅影响农田建设质量,还会影响农业生产的长远发展。相关部门的“不作为”可能导致高标准农田建设达不到预期效果。

舆论期待政府在这方面有更大作为,针对相关问题进行整改。涉事企业的违规违法行为以及部门的“不作为”或将在建设进程中被反复提及,引发长时间的舆论关注。

消费维权问题涉及生活方方面面,从企业到监管部门都需要承担起相应责任。你认为在消费维权中,哪个环节最重要?记得点赞和分享本文,一起为消费维权助力!