如今,数字虚拟人以燎原之势迅速崛起,各类虚拟人在不同领域频繁亮相,一场全新的应用热潮正在袭来!那么虚拟人有着怎样的魅力与问题?让我们来一探究竟。

数字虚拟人热潮涌动

在当下,数字虚拟人正大行其道。上海浦发银行的数字员工“小浦”、清华大学虚拟学生“华智冰”、快手电商虚拟主播“关小芳”、社交平台虚拟人“AYAYI”等,不断闯入大众视野,各个领域都在竞相引入数字虚拟人,让这波热潮愈发汹涌。相关数据显示,自元宇宙概念兴起后,虚拟人的曝光度呈几何级增长。

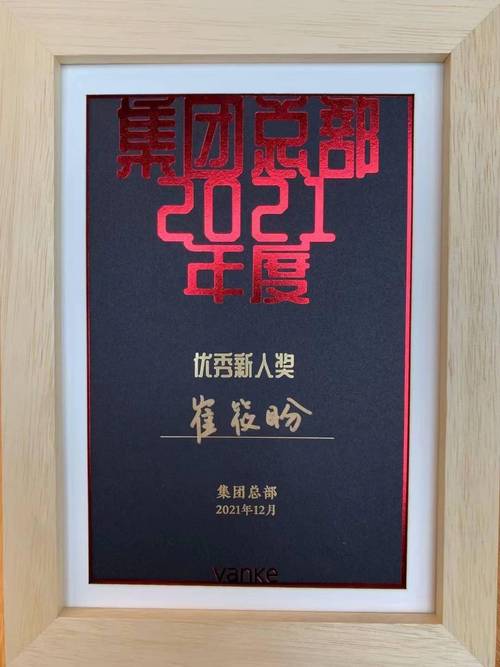

“崔筱盼”背后的故事

万科的“崔筱盼”备受关注。它是基于人工智能算法和深度神经网络技术渲染出来的虚拟人物。早在开发之前,万科内部并没有负责提醒提示工作进度的岗位。打造“崔筱盼”更多是对未来企业工作状态的一种探索,想用拟人化身份实现更有温度的沟通方式。

企业应用虚拟人的优势

从企业角度来看,虚拟人的好处诸多。在工作效率上,它能自动处理一些重复性事务,很大程度提高工作效率,还能解决工作质量标准化问题。临近春节,某些企业推出的虚拟人物解决方案,帮助直播电商初创企业节省人力成本的同时,也确保了服务覆盖更广泛的人群。

虚拟主播开辟新路径

对于媒体场景,虚拟主播作用显著。在新闻播报、游戏讲解、电视导播等场景中,虚拟主播生成速度快,生产成本相比真人主播低很多。就拿某些小型媒体企业来说,使用虚拟主播后,内容产出效率提高了近 30%,还打造出具有话题感的品牌形象。

“Z 世代”助推发展

“Z 世代”群体成了虚拟人发展的强大助力。这一约 2.5 亿人的群体,成为中国互联网中坚力量。他们成长的环境让他们对虚拟人接受度高,且他们的消费与审美需求直接影响着虚拟人的研发走向,促使虚拟人在形象、功能上不断推陈出新。

虚拟人发展的隐忧

然而,虚拟人也并非一路坦途。目前商业模式不成熟,大多只是处于好奇、验证阶段。算法性能也需提升,实时面部表情捕捉精准度不够。安全隐患也不少,像可能存在对人物原型的假冒替代问题,还有学习过程中带来的“反哺”偏见与恶意。此外过度依赖虚拟人会引发社会问题。你认为未来虚拟人会在哪些领域率先实现与现实世界的完美融合?欢迎评论区留言,觉得文章有价值就点赞分享!