数字虚拟人正掀起一波热潮,像上海浦发银行的“小浦”、清华大学的“华智冰”等。它们出现在各行各业,这一现象既充满新奇也带有些许担忧。这是新事物发展的必然,而其背后的意义和影响值得深入探讨。

虚拟人在各领域的涌现

虚拟人在不少领域崭露头角。在企业界,万科的“崔筱盼”利用深度神经网络技术而生成。其目的是为人工智能算法提供拟人化身份,像春节时有些企业用虚拟人做电商直播等。在娱乐领域,虚拟人在影视游戏长期存在,现如今更延伸至其他产业。还有一些媒体场景中,据沈阳所说,虚拟主播在新闻播报等场景优势明显。

其生产速度快、成本低,能提高效率打造品牌。不同领域都在探索虚拟人的更多可能性。

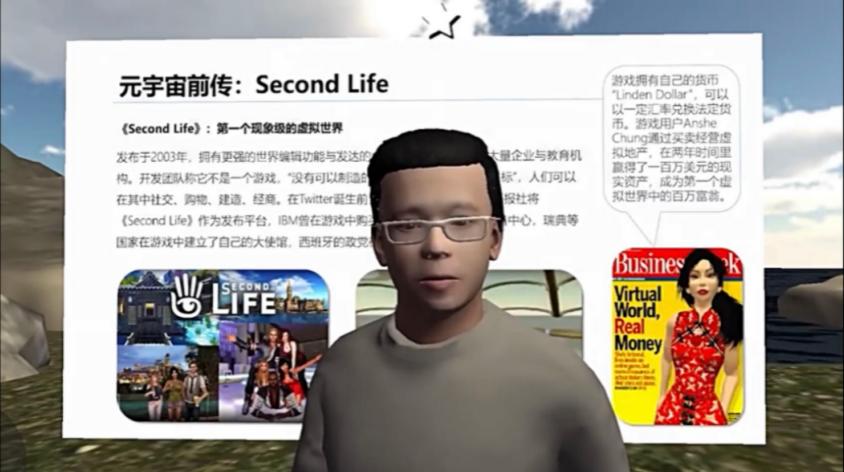

虚拟人的兴起探秘

元宇宙概念的兴起让虚拟人更多地出现在公众视野。企业也在进行不断的尝试 ,例如万科开发“崔筱盼”更多是探索未来企业工作状态,内部之前并没有这样岗位,并非为了替代人力。同时“Z世代”群体规模达2.5亿,他们对虚拟人的接受度高,其消费和审美也影响着虚拟人的研发与应用。而且像网易公司从2019 - 2021年有对虚拟人的多起投资 ,百度也发布平台助力虚拟人生成。

虚拟人的优势展现

虚拟人能提高工作效率。在工作场景中可解决工作质量标准化的问题,能服务更广泛人群。对于一些做直播电商的初创企业来说,临近春节企业提供的虚拟人物解决方案可帮助他们。虚拟人还能降低人力生产成本。对比需要人力的主播等工作,虚拟人不需要休息和复杂薪资报酬体系,直接提高企业的效益。

商业模式的不成熟

目前虚拟人背后的商业模式还未成熟。现在很多情况只是人们对新技术的好奇、验证和尝试。虽然多元的虚拟人不断被推出,但如何将其转化为可观的商业价值,还有待进一步探索。虽然有很多应用场景,但是要真正独立成为一种成熟产业,构建完善的商业模式,比如盈利方式、成本控制等还有很长的路要走。

虚拟人的风险隐患

虚拟人也存在诸多风险。此前人工智能的“换脸”风险已让人警惕,虚拟人对人物原型假冒替代问题可能更突出。而且受访专家提醒,虚拟人在学习时可能将偏见和恶意“反哺”给人类。另外,如果人类与虚拟人互动时间过长,可能会沉浸于虚拟世界,把情感依托放在虚拟人身上,从而引发社会问题,如社交障碍等。

走向融合的漫长路

虚拟人的兴起反映了虚拟世界和现实世界走向融合的大趋势。不过目前其智能化水平虽有望提高,但要真正实现融合还存在很大距离。要让虚拟人自然融入人们生活,被大众完全认可接受,跨越技术、伦理、情感等多方面的鸿沟并不是一件容易的事。这需要突破技术限制,还要解决伦理争议等多方面难题。

你觉得虚拟人在未来五年内会在哪些新领域得到应用?希望大家点赞、分享并在评论区留言讨论。