抢购热潮下的商家选择

在“6·18”抢购热潮里,并非所有商家都参与热闹的价格战。部分商家成了局外人,它们放弃压缩利润拼低价而抽身。比如一些中小商家,本就利润微薄,做低价就没了店铺利润,女装商家就直言高客单价产品难卖,低价才有销量但没盈利。

这些商家的选择也是无奈之举,激烈的价格竞争让它们苦不堪言。不少人收到平台的降价提醒,像广东一位售卖支架的商家,拼多多就提醒其部分商品价格竞争力差,需尽快改价。

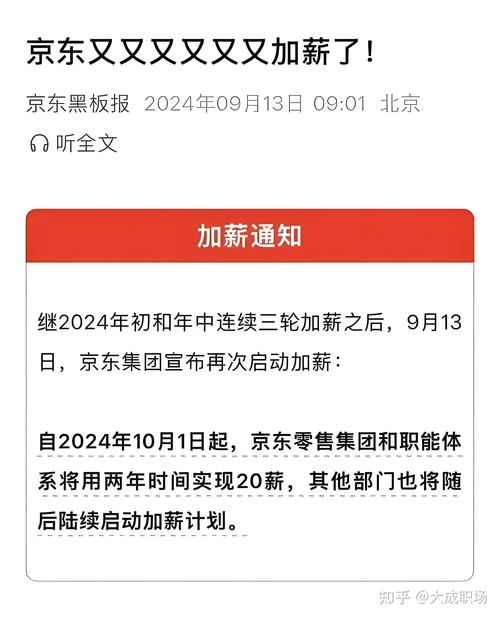

电商平台的流量战争

电商平台却难以从流量战争中抽身,在销量和利润间寻求平衡很艰难。淘天把高消费能力的88VIP用户拉拢过来,让其消费券能购买淘宝商家商品;京东推出“2元包邮日”,拼多多则打出“比京东便宜一些”的价格标签。

平台大打价格战,是为了吸引更多用户下单。它们拿出百亿补贴、限时秒杀、1元包邮等“地板价”,但这种单维度的降价竞争,只会让平台和商家的负担越来越重。

中小商家的经营困境

许多中小商家在平台的低价厮杀中叫苦不迭。像经营女装的商家,今年行业销售萎缩,高客单价产品卖不动。像李子萌直播间,“6·18”直播节奏和日常一样,只是偶尔做活动,但销量不如往年。

经营儿童玩具的王兴也有同样困扰,他在多家平台开店,“6·18”期间销量没明显增长。大促期间,平台频繁要求商家降价,让他们的经营压力巨大。

消费者的价保困扰

不止商家操心价格战,用户也因大促的价保服务头痛。在黑猫投诉平台,部分用户吐槽平台在价保期结束后降价,或品牌商不履行价保约定不退差价等。

这使得消费者下单更理性谨慎,他们倾向多平台比价。如今大家对价格更敏感,电商企业也为此设立特价专区、拉长促销时间,可这又进一步拉高了消费期待。

不同平台的竞争态势

传统货架电商压力巨大,对比小红书、快手等平台就很明显。快手虽5月20日才解封辛巴,但随后五天泛货架支付订单量同比增67%、搜索支付GMV同比增65%。

“6·18”期间,淘天大幅拉长促销时间,吸引用户。各平台为了流量和销量,不断使出新招,但激烈竞争也让行业压力倍增。

价格战的破局之思

从当前情况看,单维度降价竞争并非长久之计。姜蓉认为降低上游企业成本,进而降低商品成本,电商就能带给用户更具性价比的商品,提高竞争优势。

商家和平台需要思考,寻找新的竞争方式。是一味价格战,还是从提升商品质量、服务水平等方面寻找突破,是值得大家思考的问题。

大家觉得在如今“6·18”的电商大战中,平台和商家应该如何破局,才能在激烈竞争中更好生存?希望大家点赞并分享本文,留下你的看法!